核心提示

在中国面对的国际舆论环境中,存在着各种光怪陆离又自相矛盾的论调。究其原因,这恰恰反映了面对日益发展的中国,国际社会尤其是西方对中国的历史定位和国际角色认知的复杂化和多元化。

这一方面源于中国发展是首次以和平方式实现的,是在国内多元文化和谐共存、存在一些问题的背景下发展的,因而导致国际社会对中国的发展从不同角度会解读出不同的结论。

另一方面,面对中国日益发展,各国因为处在不同的角度、存在不同的利益关系,因而会做出不同的反应。有的期待,希望搭顺风车;有的嫉妒,心怀不满;有的感到威胁,力图防范甚至阻遏。甚至同一个国家、同一个利益集团在不同时期对中国的看法和心态都会发生变化。

无论如何,只要中国继续和平发展,只要中国与世界关系进一步密切,有关中国的各种论调就会继续存在,新的奇谈怪论就会不断涌现。对于日益发展的中国而言,既要正视这些论调,妥善应对,避免谬论、偏见以讹传讹,影响中国的国际形象和外部环境,但也不要过于敏感,草木皆兵。每种论调虽反映了一部分人的认知,甚至是偏见或居心叵测,但未必是国际社会的主流,叫一叫可能就最终会销声匿迹。总而言之,中国应学会在坦然面对各种论调中走自己的路。

谬论一:中国威胁论

“中国威胁论”在冷战结束后的很长时间内一直主导着西方尤其是美国的对华思维,并深刻影响着美国的对华战略。从历史上看,中国威胁论的版本很多。首先是19世纪末、20世纪初德国威廉二世的“黄祸论”。其次是20世纪50年代,新中国成立之初,美国也曾炒作过"中国威胁论"。新时期的"中国威胁论"出现在冷战后,其背景是苏联威胁消失以后,中国经济、军事逐渐强大,"中国威胁论"开始在美国、印度和日本等国泛滥起来。

“中国威胁论”虽然影响着一些国家的对华政策,但并未影响到国家间的正常交往。在很大程度上,此类“中国威胁论”更像是一种舆论战和心理战的武器,试图以此来影响中国的对外行动和外部环境。频频出现的“中国威胁论”提醒我们,在争夺国际舆论方面,我们需要更完善也更全面的一整套应对策略。对于此类舆论战和心理战招数,必须予以及时而恰当的回应。

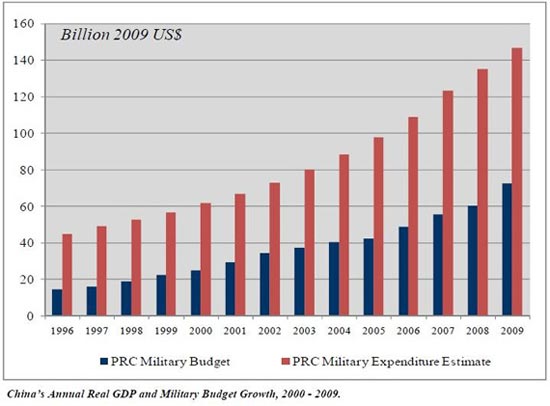

美国国防部发表的2010年度《涉华军事与安全发展报告》列举的中国1996-2009年度GDP和军费柱状图

|