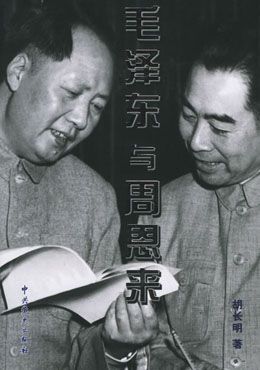

《毛泽东与周恩来》胡长明 著 中共党史出版社

在巨人的脚下,我们听到历史的隆隆惊雷。

作为20世纪中国的重要标志性人物,毛泽东、周恩来以如椽之笔改写了中国与世界的历史。他们之间的“天作之合”不仅产生了巨大的政治震撼力,而且也具有令人神往的美学境界。在中外政治史上,虽不乏两人并称的例子,但与“毛、周”相比,其逊色之处便不难立见。国外学者曾用“航海家”与“水手长”、“理论家”与“实行家”、“董事长”和“执行董事”、“海洋”与“海岸”等多种比喻,力求逼近两人关系的本质。

(一)

天安门广场矗立的人民英雄纪念碑,碑名由毛泽东手书,碑文由毛泽东撰文、周恩来手书。毛泽东的书法笔走龙蛇,气势恢宏,周恩来的手书藏锋守锷,井然有序。这座纪念碑是他们政治上合作的一个象征。美国前总统尼克松认为,不是由于有毛泽东一个人,而是有他和周恩来两人合作,才使他们赢得了中国。

在遵义会议以前,周恩来在党内的地位高于毛泽东。遵义会议后,周恩来则成为毛泽东的主要政治助手。其后的四十余年,他们一直维持着这种合作的格局。可以说,两人政治合作的时间之长、内容之多、成效之著、境界之妙打破了世界纪录。当然也不可否认,在数十年的风雨历程中,他们之间也曾有过分歧乃至文化心理上的隔膜,然而并未从根本上影响到他们相知互信的合作关系。回首往事,毛、周心路历程的盘郁错杂、跌宕起伏,总能引发人们的无限兴味。毛、周合作关系的长期延续,是由多方面的原因促成的。这首先自然是共同的政治信仰和抱负使他们走到了一起。但是仅仅指出这一点并不足以说明问题,其他的重要原因还有很多,我想主要有以下两点:

其一,由差异产生的互补效应。毛泽东、周恩来在出身、经历、性格、气质、思维方式、知识结构、爱好特长等方面有着广泛而明显的差异。这些差异就其主导性方面来说,并未成为他们之间合作和沟通的障碍,而是相反相成,产生出巨大的互补效应。中国古代思想家老子曾说:“有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随。”另一位哲人晏婴说:“若以水济水,谁能食之?若琴瑟之专一,谁能听之?同之不可也如是。”毛、周的政治合作正是一种基于差别性产生的和谐,也就是和而不同。毛泽东富于激情,举重若轻,有纵横江海、气吞山河的气势;周恩来则富于理智,举轻若重,有经纬万端、各得其宜的才华。当然,这只是相对而言。毛泽东的务实与理智,周恩来的激情与浪漫,在许多领域和方面也有充分的体现。

日本学者鸟居民认为,毛泽东偏于理想主义色彩而周偏于现实主义色彩,二人互补性很强。1957―1958年间毛泽东作出的一系列重大决策表现了他浪漫主义者的色彩,而周恩来的务实色彩及勤奋工作,对于弥补毛的不足,挽回一些重大损失起了重要作用。①(日)鸟居民:《周恩来与毛泽东――周恩来试论》,东京草思社1975年版。美国学者约翰·吴德施指出:“在性格上,周与毛互有补充。他们是国民生活中两种成分的象征:一种是几个世纪以来受统治者们和地主阶级压迫的农民大众,另一种是受儒家思想熏陶而难于有所作为的知识分子,他们到处受到帝国主义势力的凌辱,又在外国侵略者面前束手无策;于是思想激进起来。两种成分汇合,形成红色浪潮,席卷了整个中国大地。”②见方矩成、姜桂侬编《西方人看周恩来》,中国和平出版社1989年版,第126~127页。美国《时代周刊》的一篇特写还作了这样的评论:周恩来的才能“一直同毛的任性而富于幻想的才能配合得很默契。毛的天才表现在探索广泛的理论问题,不像周那样擅长管理行政大小事务”。①见金冲及主编《周恩来传》(1898―1949),人民出版社1995年版,第256页。但是,并非毛泽东与周恩来的所有相异之处,都能和谐相济,特别是到了毛泽东的晚年这段时间,他们相互的不同之处,有许多不仅不能互济互补,而且成为他们相互沟通的障碍,这主要是毛泽东晚年的错误和中国政治文化中的特定落后因素使然。