四、“人口陷阱”与经济发展—— 基于刘易斯曲线的分析

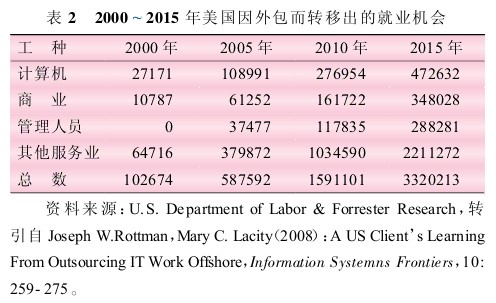

“人口陷阱”对经济增长的影响,直观体现在就业压力的增大。一国如不能为新增劳动人口提供足够的就业机会,势必影响其经济增长速度。但经济增长并不等于经济发展。增长主要是指产量的增加,而发展还体现在人们生活水平的提高与经济结构的优化。印度经济近年来取得了显著增长,其中外包服务业出口增长显著,占其出口总值的60%左右,为印度国内累计创造了201 万个就业岗位[⑧]。即便如此,相对于拥有11 亿人口大国的印度,201万的就业岗位远不能缓解国内的就业压力。印度外包合同中有超过61%来自美国,根据美国劳工部的预测,到2015 年美国因外包转移出的就业机会总数为330 万左右(见表2),即使330 万的就业机会全部外包转移到了印度,对于2500 万左右的新增就业大军(估计值)也只是杯水车薪。光靠服务业外包的发展难以拯救坠入“人口陷阱”的印度经济。

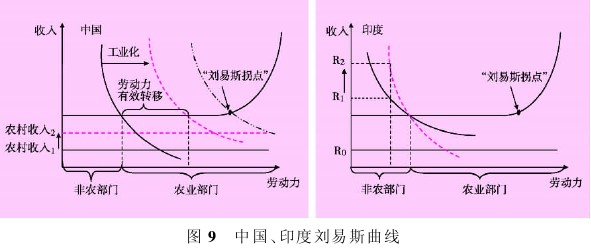

根据发展经济学的观点,一国经济的起飞与发展伴随着生产结构的变化,即生产资料逐渐由农业部门向非农部门转移。用刘易斯曲线[⑨]描述中国经济的结构变化,如图9 所示。

在中国工业化发展阶段,制造业的发展能有效吸收农村剩余劳动力。当劳动人口在农业与非农部门中得到有效转移后,农村的人均收入水平也会随之上升。中国在经济增长、产业结构变化的同时,提高了人民的生活水平,促进了社会的整体发展[⑩]。相对于劳动力密集型产业,印度IT 与外包服务行业的进入“门槛”较高,不能有效地向社会广大低技能劳动者提供足够的就业机会,即使印度发展最快的外包服务业,10 年来也仅为其国内创造了201 万左右的工作岗位,占其人口比重不足0.2%。对于印度这样的人口大国,预计每年新增就业人数将达2 000 万,如果不能对其进行有效吸收,必将影响印度社会稳定与经济的整体发展。除此,由于不能有效转移农业部门的剩余劳动力,近年来,印度经济的增长效益仅被非农部门所吸收,非农部门就业人员的人均收入水平得到显著提高(从R1 增加到R2),而农业部门人均收入水平却始终停留在R0 (见图9)。

印度一方面经济快速增长,另一方面由于“人口陷阱”,国内的就业压力及贫富差距不断加大,其整体经济结构并没有得到显著改善,因此很有可能处于经济发展的稳态上。

五、结论

本文根据人口分布的理论折线做出人口结构分布图,通过比较各国人口拟合线的特征后,首次提出将人口拟合线的正负斜率作为人口陷阱的判断标准,并重点研究了中、印两国的人口结构对其国内就业与经济发展关系的影响,主要观点概括如下:(1)人口扰动不等于“人口陷阱”,人口扰动不是“人口陷阱”的必要条件,它是外生的、非本质的。人口陷阱使许多欠发达国家的经济增长表现为短期行为,少量增长后又马上陷入衰退。(2)“人口红利”的兑现以劳动力的充分就业为前提。相对中国,处于人口结构红利期的印度并未实现劳动力资源的有效配置,庞大的剩余劳动力将会成为印度经济持续增长的巨大隐患。(3)中国的发展模式,使农村剩余劳动力得到了有效转移,在保持经济快速增长的同时取得了国家的发展,符合传统的发展经济学理论。印度在经济增长的同时并没有为国内广大的农村剩余人口提供足够的就业机会。由于缺乏工作机会,“人口红利”没能得到有效兑现,一方面非农部门人均收入水平显著提高,另一方面广大农村人口未能摆脱贫困,在没有取得经济结构整体优化的情况下,印度经济仍停留在发展的稳态上。

经济发展主要体现在人的发展,而人们生活水平的提高主要通过就业来实现。缓解社会就业压力一直是中国政府的主要目标之一。而中国的就业压力主要来自城镇失业人口、农村剩余劳动力和新增就业人口。城镇失业人口主要是由于国有企业改革引起的,这种就业压力是一次性的,可以分期分批逐渐消化;农村剩余劳动力就业是个长期的任务,就业压力比较平缓。相对而言,新增就业人口的压力最为严重。2009 年温总理在政府工作报告中指出,今年国民经济和社会发展的主要预期目标是:国内生产总值增长8%左右,经济结构进一步优化;城镇新增就业900 万人以上。2009 年中国应届高校毕业生预计达619 万人,加上2008 年100万左右的未就业大学生,待就业的大学生人数已高达719 万人,能提供给农村剩余劳动力及城镇失业人口的就业机会非常少,外加全球金融危机的滞后影响,未来几年,中国就业形势将更加严峻。只有把增加就业与提升产业结构的双重任务相结合,把劳动力的需求与劳动力的生产相结合,才能更好地创造就业机会使劳动力得到有效转移与优化配置,促进经济和谐快速发展。

(作者单位: 北京大学国家发展研究院;加拿大西安大略大学)

参考文献:

1. 蔡昉(2004):《人口转变、人口红利与经济增长可持续性—— 兼论充分就业如何促进经济增长》,《人口研究》,第2 期。

2. 王丰、安德鲁.梅森(2006):《中国经济转型过程中的人口因素》,《中国人口科学》,第3 期。

3. 徐滇庆等(2009):《终结贫穷之路—— 中印发展战略比较》,机械工业出版社。

4. 丁宁、徐滇庆(2007):《人口扰动与就业压力》,《数量经济技术经济研究》,第11 期。

5. 皮特.恩格戴奥(2006):《龙与象—— 中印崛起改变世界格局》,李芳龄译,大连出版社。

6. 阿瑟.刘易斯(1989):《二元经济论》,北京经济学院出版社。

7. 蔡昉(2007):《中国的劳动力市场发育与就业变化》,《经济研究》,第7 期。

8. 国家统计局人口和就业统计司(2008):《中国人口统计年鉴(2007)》,中国统计出版社。

9. Bloom,David E.and Jeffrey G.Williamson(1998):Demographic Transitions and Economic Miracles in Emerging Asia. World Bank Economic Review. 12:419~455.

[①]人口结构分布曲线中拟合线以上的部分视为正的人口扰动;人口拟合线以下的部分视为负扰动。

[②]中国的平均育龄为24 岁。美国的平均育龄为30 岁、英国为26 岁、加拿大约为29 岁。

[③]人口扰动率= 具有正人口扰动部分的面积/ 总人口面积。

[④]印度人口拟合线折点的位置在45 岁,由最佳拟合优度确定。

[⑤]根据我们计算,美国、英国和加拿大在2002 年人口扰动率分别为1.83%、2.24%和2.52%。

[⑥]原始数据均来源于《Demographic Yearbook》,并经作者整理。

[⑦]第一次波峰形成于1963~1974 年间;传承于第一次波动,第二次波峰发生在1983~1991 年间;根据中国的平均育龄以此类推,中国的第三次人口出生高峰将发生在2007~2015 年间。第三次人口波峰出生的新生儿在18 年之后成为劳动大军,因此到2025 年前后中国的就业压力将再次达到顶峰。

[⑧]数据来源于印度软件和服务公司协会(NASSCOM)2006- 2007 年报(www.nasscom.in/upload/41527/Annual%20Report- 06- 07.pdf)。

[⑨]刘易斯(1989)明确界定了两个转折点的特征和性质,为了描述方便,本文将与拉各斯- 费景汉模型定义相一致的第一个刘易斯转折点看做“刘易斯拐点”。

[⑩]根据蔡昉(2007)观点,中国“十一五”期间会出现第一次“刘易斯拐点”。