二、人口结构分布、人口扰动与人口陷阱

(一)人口结构分布图中的人口扰动因素

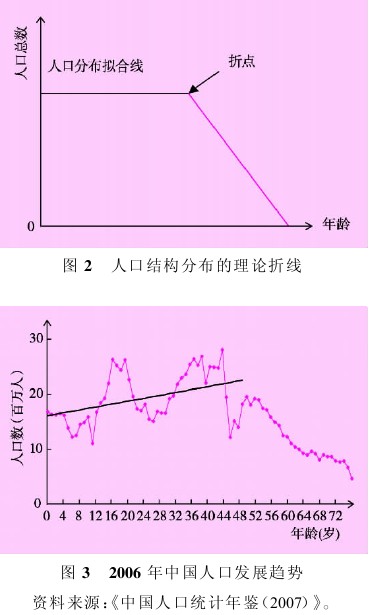

人口结构图可以近似分为两个部分。首先,若无重大灾害,在少、壮年时期死亡的人数较少,人口结构图的第一部分理论上近似为直线;步入中、老年后,人们会随着年龄的增大而逐渐消亡,人口结构图的第二部分呈递减趋势。在通过最佳拟合优度确定折点后,回归第一部门曲线从而得到一国的人口趋势拟合线。

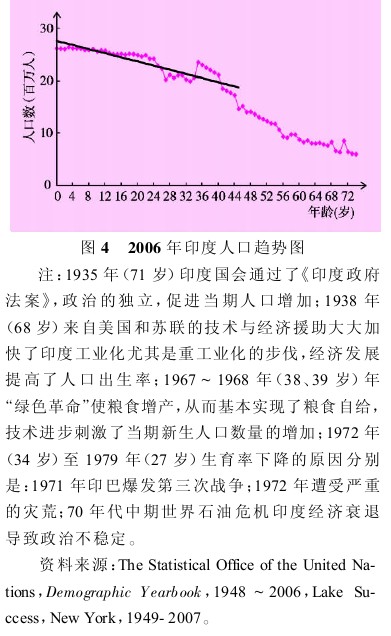

根据丁宁、徐滇庆(2007)提出的定义,人口扰动是指由于外部冲击引起新增人口背离正常规律的波动,而且这种波动是外生、不规律。①]目前中国新增就业压力主要是由历史人口扰动的因素形成。能够影响人口扰动的因素有很多:战争因素、经济增长因素、政策因素、自然环境因素等都会作用于不同时期的出生率。图3 显示,战争的影响主要表现在:1931 年的“九一八”事件及1938 年的卢沟桥事变等战争原因造成当期人口出生骤减:新生人口数从1930 年的624 万人下降到1931 年的461 万人,从1938 年的885 万人下降到1939年的794 万人,来年又上升到901 万人(国家统计局,2002);自然因素影响方面,1958 年连续3 年的自然灾害对人口的影响也清晰可见,各年出生的人口数字持续下降,从1958 年的1 788 万人下降到1961 年的1 199 万人;政策因素影响主要分为两个阶段:第一阶段为1963~1974 年,由于无政府混乱状态冲击,随之而来的高人口出生率,新增人口每年达到2 000 万;第二阶段是1980 年以后实行的计划生育政策。但从图3 可以看出,80 年代(18~28 岁)的新生人口数不降反升,到1987年达到顶峰的2587 万人。这正好反映了前期(1963~1974 年)人口扰动的影响。经济遵循繁荣、衰退、萧条和复苏4 个阶段。人口增长与经济周期不同的是,人口周期的波长是由各国的育龄决定的[②]。

根据人口扰动的计算方法(丁宁、徐滇庆,2007),中国人口扰动率③]正逐渐变小:从2002 年的7.47%下降到2006 年的6.34%。这说明中国人口的扰动程度在减轻,对劳动力市场的冲击也在缓慢降低。

(二)人口扰动与人口陷阱

人口扰动并不等于人口陷阱。人口扰动可由多种原因引起,是各种因素综合起来反映在新增人口数目变化的一种现象,但“人口陷阱”却是由内部的人口结构造成的,是内生、本质的东西。西方经济学理论只是将“人口陷阱”视为抑制人均收入增长的人口因素,并没有从定量上给出完整的概念,以至于虽然这一概念已被提出近60 年,但用之甚少。

每个国家都会在某个时期产生一定的人口扰动,对比图3、图4,可以直观地看出中、印人口扰动率的区别。印度的人口波动幅度较中国缓慢,人口扰动的变化很小。

2006 年印度人口扰动率=[(0- 45[④]岁高出拟合线的人口数)/ 全部年龄人口数]=1.82%,远小于中国的6.34%,同美国2002 年的人口扰动率1.83%持平[⑤]。

印度人口趋势的拟合线斜率为负,而中国为正。印度虽然波幅较小,但波动上升;中国虽然波幅较大,却在波动向下。这说明随着时间的推移,历史因素产生的人口扰动在计划生育政策的作用下,对劳动力市场的压力在逐步降低,就业压力趋缓。而印度自2000 年以来,每年的新生人口超过2 600 万,且未见其出现下降趋势。从图4 可以看出,从20 世纪80 年代末到90 年代中,印度形成了又一波的人口生育高峰,按照育龄(22 岁左右)推算,2006 年以后的10 年,印度将面临新一轮的人口增长压力。这就是“人口陷阱”。

在此,我们从定量上给出“人口陷阱”的界定,即具有负斜率的人口拟合线。例如,印度2006 年人口拟合线斜率为- 19.71,中国是13.1,美国、加拿大分别是0.53 和0.28[⑥]。中国同美国、加拿大一样没有“人口陷阱”,中国的人口扰动比前两国大,是由于历史原因造成的。随着新生人口的不断增加,倾斜向上的人口拟合线将加大印度坠入“人口陷阱”的风险。人口周期的波长反映一国的平均育龄,而波幅的大小则决定人口扰动程度。“人口陷阱”就是指新生人口波动向上的一种趋势。产生“人口陷阱”的国家人口扰动率可大可小,育龄可长可短,但他们的共同特征是具有波动向上的新生人口趋势。一国劳动力在成长阶段是净消费者,对社会生产的贡献是负值。一方面,消费人群在不断增加,另一方面,贫穷国家产出的增长又不足以维持人均GDP 水平,即使穷人能勉强满足生存需要,但也没有多少剩余可以进行储蓄和投资,从而导致经济发展停滞不前。虽然穷国在某时期经济有所增长,但很快又会被下一次人口生育波峰所吸收,再次陷入衰退。

历史的扰动无法改变,在新生人口居高不下、经济增长难以长期维持的前提下“人口陷阱”随之产生。由于人口自我调节的能力非常弱,在没有外力的作用下很难破坏人口波动的趋势。而这个外力可以是自然因素、经济因素,还可以是政治因素。自然灾害要想办法避免,而政治因素具有积极和消极两个方面,消极因素是指政治动荡降低新生人口,积极因素是如中国实行的“优生优育”政策。

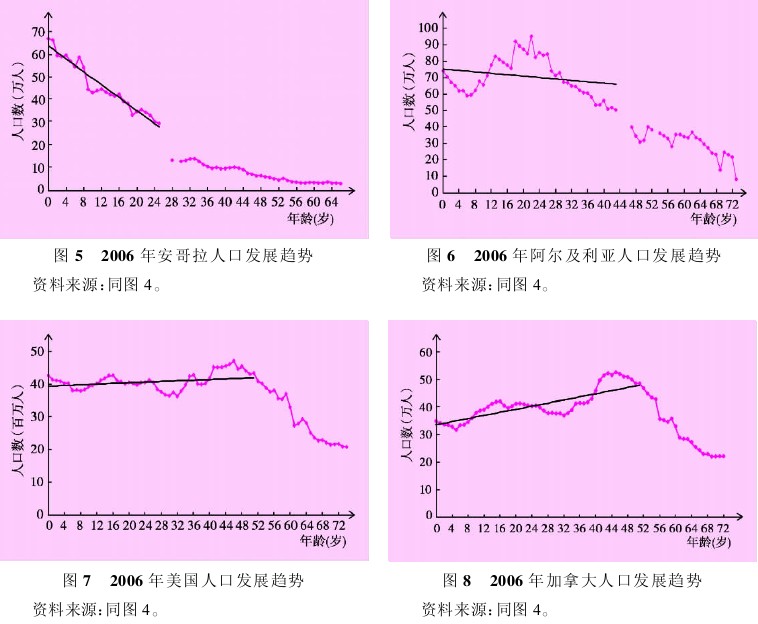

(三)人口结构图的国际比较

为了更加清晰地说明欠发达国家与发达国家的人口趋势,我们选择两个非洲国家、两个发达国家作为比较对象。非洲国家我们选择阿尔及利亚和安哥拉;发达国家中我们选择美国和加拿大。图5~8 分别显示了这4 个国家人口的变化趋势。

根据本文的界定,非洲等贫穷国家普遍存在“人口陷阱”,其人口发展趋势波动向上,人口拟合线斜率为负值。而发达国家不存在“人口陷阱”,人口趋势波动向下,人口拟合线的斜率为正数。这就是为什么发达国家经济增长的同时能提高国内的人民生活水平,而欠发达国家即使经济增长,人民生活仍然贫困。由于存在“人口陷阱”,这些国家的经济增长常表现为短期行为,不能持续,往往是经济少量增长后马上陷入衰退。

|