|

又一个晨光清丽的早晨,小林磊奔出家门,一路欢歌,冲向他“总也喜欢不够”的校园。新学期,北京,公办小学……这个秋天,快乐和满足充溢在林磊小小的家中,难以言说,就是这样几个关键词,带给这个进城务工家庭怎样的兴奋!公平,始于起点的公平,让这个蓬勃少年的人生有了一段全新的开始。

2010年,新世纪第二个五年行将落幕,中国教育步履坚定,留下怎样的足迹?本报记者近日对话教育部教育发展研究中心主任张力,为“十一五”中国教育的收获与成长进行深度梳理。

“普及之光”温暖每一个家庭

记者:中国教育近年来一路快速行进。对照以往发展阶段,您如何评价这五年教育发展的总体态势?

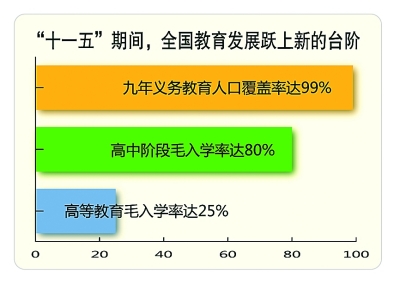

张力:“十一五”期间,全国教育发展跃上新的台阶,九年义务教育人口覆盖率达99%,接近全面普及;高中阶段毛入学率提升27个百分点,实现了80%的预期目标;高等教育稳步发展,毛入学率从21%增至25%。如果说,新世纪第一个五年我国初步实现了从人口大国向人力资源大国的转变,到第二个五年末,则可以说这一转变的基础更为牢靠。

特别是在今年,党中央、国务院召开了新世纪第一次全国教育工作会议,印发了《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》。这是以胡锦涛同志为总书记的党中央在发布科技、人才规划纲要之后,作出的具有重大战略意义的教育决策。

记者:这五年,来自教育界的好消息一次次让我们激动。不知不觉间,教育为人的发展创造了更为优越的条件和环境,这得益于哪些改变?这些改变又是如何实现的?

张力:普及九年义务教育、大力发展职业教育、提高高等教育质量是“十一五规划”提出的导向性要求,与此相关,教育结构也有新的调整,最明显的是高职稳居高等教育半壁江山,中职招生数首超普通高中,一批高校学科专业结构顺应外部需求逐渐优化,国家财政经费和政策措施一直向中西部地区倾斜,促进了基本公共教育服务均等化进程。从“十一五规划”确定的十余项定量指标看,除财政性教育经费占GDP4%不能如期实现外,绝大多数指标都可达到或超过预期水平。

(记者感言):无意间翻到一张2006年岁末的报纸,“温暖”写满那份属于教育的“年终专版”:为促进教育均衡发展,那一年,温家宝总理承诺:用两年时间,全部免除农村义务教育阶段学生学杂费;2006年至2010年的5年间,中央与地方各级财政累计将新增农村义务教育经费约2182亿元。谁能想到,仅仅一年之后的2007年春季,中国教育就矗立起这样一座里程碑——农村义务教育阶段真的全免费了。从此,乡间校园里,多少孩子欢歌笑语,无忧无虑。

|