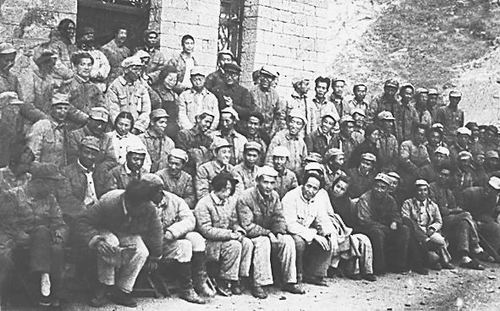

1942年5月公木(后二排左六)参加延安文艺工作座谈会时合影

1942年4月末的一天,一封粉红色的油印“请柬”,静静地躺在公木的书桌上——

为着交换对于目前文艺运动各方面的意见起见,特定于五月二日下午一时半在杨家岭办公厅楼下会议室内开座谈会,敬希届时出席为盼。此致

公木同志。

毛泽东凯丰四月二十七日

5月2日,公木作为唯一一名部队文艺工作者代表在“延安文艺工作座谈会”上见到了毛泽东。毛泽东说:“现在我们文武两支兄弟军队,以鲁迅为总司令和以朱德为总司令的两支兄弟军队,已经冲破反动派的封锁,在这里会师了。”

公木暗自自豪:“我是隶属两个总司令麾下的。”

数月后,公木从军直政治部文艺室调转鲁艺文学系做教员,见到院长周扬,笑说:“如今我从朱德总司令麾下调转到鲁迅总司令麾下来了。”

青年时代,公木曾与鲁迅有两面之缘,因此作为鲁迅总司令麾下的列兵,入队时间理应提前12年。

1929年,考入北平师大第二年,19岁的公木第一次见到鲁迅。鲁迅应邀来大学演讲,他挤在“风雨操棚”的最前排,看得非常仔细。“那双很深很俊利的眼睛,那两撇由于含笑而微微抖动的胡须,那满头不蓬松却茁挺的苍发”给公木留下了终生的印象。磨灭不去的,还有鲁迅先生的这样几句话:

为迎接革命,南下厦门;迎不到,追向广州;到广州,革命走了,在革革命;又追向上海,还是不见革命,在革革革命;如今又追回北京,已是北平了,还是不见革命,在革革革革命。革命已经成功,再也找不到革命了。

公木后来写过一首诗《申请以及关于申请的申请》,似有异曲同工之妙。

第二次见鲁迅是三年后,公木已报名入伍,听说鲁迅来了,他相约几位同学前往拜访,与鲁迅座谈近三小时,聊救亡运动,聊文化动态。

公木古稀之年做了一篇散文——《永远新鲜的记忆》,回忆道:

“那些白胖整洁,修养和营养同样很好的教授们。他们到课堂去上课,等着他们的只是一排排空椅子,学生们都听讲演去了。他们摔响课堂的门,聚拢在休息室里,喷着惶惑与嫉妒的唾沫星,啧啧议论:‘鲁迅又卷土重来啦!’”

鲁迅应公木等人之邀,在“风雨操棚”做“论第三种人”演讲,讲完一段,学生还不散,只是鼓掌。“那年月,还没装扩音器,连话筒也没准备,迎着风沙,先生就又转着身再讲了一段,简直是嘶喊了。”

真理如同空间和时间一样广大且绵长,不诩把它占有,但要永生不断追求。追求!找到真实的自我——不枉此生最最重大的发现;而真实便意味着无私与无畏。——《找到自我》

公木一生,曾遭逢中国文化思想史上的两次剧变:第一次,是五四新文化运动。从少年到青年,他在新旧更替的时代氛围下生活、学习、探索,自觉或不自觉地吮吸着新文化精神的营养。

当时,他曾面临着两种前途的抉择:一是学者之路。西学涌进、新学风起,中西方文化的碰撞与交融,无疑为初露头角的青年学者提供了驰骋才华的最好契机;二是战士之路。日寇入侵、民族危难,对于热血男儿来说,显然又是一个报效祖国,“欲挽天河,一洗中原膏血”的重要机遇。

公木首先选择了后者,但并没有忘掉前者。

第二次文化变革发生在“文革”之后,这场变革不仅是“五四”时期被中断的中西文化碰撞的简单重复和继续,而是一场新的挑战,它把中国文化推进了新的世界文化大融合、大循环的体系之中。

此时,公木已年逾古稀,但仍发出“老骥不伏枥,夸父逐日跑”的豪言。有人评价公木是“战士、诗人、学者三位一体”,只因环境不同而各有侧重。

早在1946年,随东北文艺工作团北上的公木,受命与著名病理学家白希清(时任沈阳市市长)创办“东北公学”。其后,“东北公学”改名“东北大学”,张学良胞弟张学思出任校长,白希清、舒群为副校长,公木为首任党委书记、教育长。1950年,“东北大学”易名“东北师范大学”。

在东北师大的讲坛上,公木给学生讲惠特曼的《草叶集》,讲“诗经选读”。有学生回忆当时的他“体态魁伟,穿一身黑棉制服。红脸膛,四方面,表情庄重而又带着慈和的笑容”。

公木讲解《诗经·召南》中的《江有汜》:“江有汜,之子归,不我以。不我以,其后也悔。”诗中一位男子因心爱的女子嫁给别人,反复咏叹失意之情。公木由此提到他青年时写过的一首小诗《爱的三部曲》——爱人出嫁了,丈夫不是我。唉,抽颗烟吧!

两诗比较,加深了同学们对古诗心理刻画的了解。回到宿舍,有的同学还高声朗诵:“唉,抽颗烟吧!”

受连番“运动”牵扯,公木此后的人生一波三折。

诗人邵燕祥说:“公木生前,不但所写歌词被人随意改动,连身份不也是被人随意改动吗?时而是革命诗人、军歌歌词作者、教育家、老革命;时而是‘右派’分子、反党分子、修正主义分子、反动派、牛鬼蛇神!”

1961年年底,公木调任吉林大学中文系教员,兼代系主任。直到去世,他一直耕耘在吉大的讲坛上。

公木晚年潜心学术,每有著述,落款“张松如”,不愿借诗人“公木”的光。

他所著的《老子校读》是我国第一部以马王堆汉墓帛书《老子》为底本的校释专著。朱光潜把它作为自己的“案头读物”。旅居海外的学者陈鼓应专程往吉大探访他,又将《校读》前言中的“以帛书为权衡,而不泥古”奉为自己的译注原则。

作为公木“亲而不密”、“面生神近”的朋友,臧克家说:“对于古代经典,我虽是大学中文系毕业,并受教于闻一多、游国恩、张旭、闻在宥这些名家,但连大门也未入,走了创作的路子。谈到经典著作研究,我给公木做个学生也未必及格,‘不知为不知’,这是我的真心话,决非妄言!”

|