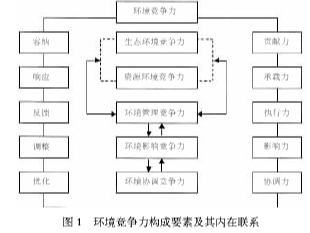

环境竞争力的构成要素及其功能

环境竞争力是人类社会在经济发展与环境保护矛盾日益加剧背景下提出的全新的竞争力衡量方式,它有五个构成要素,即生态环境、资源环境、环境管理、环境影响、环境协调,这五个要素通过经济、行政等多种手段,综合反映和影响一国或区域的环境竞争力。

其中,生态环境竞争力、资源环境竞争力综合反映环境的承载能力和贡献能力,是环境管理竞争力、环境影响竞争力以及环境协调竞争力的基础和保障。离开生态环境和资源环境,人类的生产生活便得不到支持,对环境的利用、保护也无从谈起。而通过各种行政的、经济的政策手段对生态环境和资源环境进行保护和治理,其过程和效果通过环境管理竞争力和环境影响竞争力得到反馈,并根据其表现不断进行调整和改善。环境质量提升的最终目的是推进人类与环境的和谐统一,实现人类与环境的可持续发展,这是环境协调竞争力所要反映的根本内容,也是环境优化的关键所在。因此,生态环境竞争力、资源环境竞争力、环境管理竞争力、环境影响竞争力、环境协调竞争力是以容纳—响应—反馈—调整—优化为主线的、相互作用的统一整体,并通过相互配合,推动环境竞争力的全面提升(见图1)。

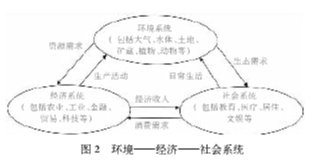

与传统竞争力概念相比,环境竞争力更强调环境作为人类生产、生活的基本要素作用,注重人类与环境的协调发展,突出环境的现有及潜在影响。但环境问题同时又是经济问题、社会问题。在整个环境—经济—社会系统中,环境系统受经济和社会系统的影响,而经济和社会系统也同样受环境系统的影响。具体来说,经济系统通过生产活动影响环境系统,而环境系统则满足经济系统的资源需求;社会系统通过人类的日常生活影响环境系统,而环境系统则满足社会系统的生态需求;经济系统通过经济收入满足社会系统的经济需要,而社会系统满足经济系统的消费需求。三者之间的关系如图2所示。

当然,在环境—经济—社会系统中,一切都是围绕人来进行的,是人通过各种经济、社会手段来对环境施加影响的。因此,在构建环境竞争力指标体系的过程中,要充分考虑经济系统和社会系统对环境的影响,并将之反映到指标体系当中去。

|