历史上的旱灾情况怎么样

李茂松 中国农业科学院研究员:

旱灾是影响我国农业生产,特别是粮食生产最为严重的自然灾害。统计表明,1950年—2006年累计因旱灾损失粮食17561.7亿斤,占我国各种自然灾害累积损失粮食的68.4%。

1961年大旱 在继1959年、1960年连续两年大范围少雨、严重干旱后,1961年全国大部地区降水仍比常年偏少。全国受旱面积56770万亩,成灾2798l万亩,因旱灾减产粮食264.6亿斤。

1978年特大干旱 1978年全国大部地区降水偏少,出现历史上少见的特大干旱,全国受旱面积60253万亩,其中减产3成以上的成灾面积26954万亩。严重旱区主要在长江中下游、淮河流域大部和冀南、豫北以及晋、陕、宁、鲁等省区的大部地区,年降水量较常年偏少2—4成,受旱面积之大,时间之长,程度之重为1949年以来所未有。

2000年特大干旱 2000年是新中国成立以来发生最为严重干旱的年份。在1999年冬旱基础上,2000年春季和夏季黄淮、江淮持续少雨,导致冬小麦主产区严重干旱,给夏粮生产造成严重损失。进入春夏时节,东北三省、长江下游和四川先后出现春夏连旱和伏秋旱,给上述省份秋粮造成严重灾害。全国受旱面积60811万亩,成灾40175万亩。因旱灾减产粮食1199.2亿斤。

我国旱灾有哪些特点

吕娟 中国水科院防洪抗旱减灾研究所教授:

我国地域辽阔,地形地貌差异巨大。概括起来,旱灾有四个共同特点:

1、发生频率高。据统计,1950—1990年间,我国共有11年发生了重特大干旱,发生频次为26.83%,因旱造成粮食损失占粮食总产量的4.02%。而1991—2009年间,我国共有8年发生重特大干旱,因旱造成粮食损失占粮食总产量的6.09%。近年来,我国年年有干旱,平均不到3年发生一次重特大旱灾,尤其经常发生区域性特大旱灾。

2、分布面积广。过去,我国旱灾高发的区域主要在干旱缺水的北方地区,特别是西北地区。近几年,在传统的北方旱区旱情加重的同时,南方和东部多雨区旱情也在扩展和加重,目前旱灾范围已遍及全国。与此同时,旱灾影响范围已由传统的农业扩展到工业、城市、生态等领域,工农业争水、城乡争水、超采地下水和挤占生态用水现象越来越严重。

3、持续时间长。过去,北方地区主要以冬春旱为主,近些年已经呈现出连季干旱、连年干旱的趋势。1997年至2000年北方大部分地区持续3年严重干旱;2004年秋季至2007年夏季甘肃东北部持续3年干旱;2006年夏季至2007年春季重庆、四川百年不遇的夏秋冬春四季连旱;2008年冬季至2009年春季北方冬麦区严重干旱;2009年东北部分地区夏伏期间发生严重的卡脖子旱,等等。种种迹象表明,旱灾持续的过程有拉长的趋势。

4、危害性大。全国除西藏以外的广大地区,因旱对我国城乡饮用水安全、经济社会发展、生态与环境造成的损失,危害性极大。由于干旱缺水,工业布局不仅受到限制,而且遭遇大旱年份,为保生活用水,一部分企业可能被迫停产或半停产,直接影响经济社会发展。江河来水减少,不仅会导致断流和断航,而且过度开采地下水,都会使生态与环境恶化。

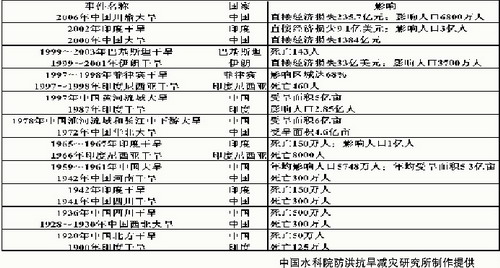

1900年以来亚洲巨大干旱灾害案例简表 |