地方政府驻京办事机构是对地方政府驻京办事处和驻京联络处的一种概括和归纳,是指由地方人民政府为更好地履行政府间沟通、协调和公务接待、服务等职责而以官方名义派遣并常驻首都的机构和组织,具体包括省级、副省级人民政府和经济特区人民政府在北京设置的办事处以及其他层级的地方人民政府在北京设置的联络处,在生活中人们一般将其统称为“驻京办”。作为一种极富中国特色的制度形式,地方政府驻京办事机构是中央与地方间联系、沟通的特殊组织机构。长期以来,地方政府驻京办事机构虽较少被研究者所重视,然而却总能激发社会舆论的关注,并成为一时的焦点。系统梳理当代中国地方政府驻京办事机构的制度史源流,对于我们全面地认识和研究当前地方政府驻京办事机构的改革与发展无疑具有重要的现实意义。

一、地方政府驻京办事机构建立的背景

如果从中国共产党领导下的第一家省级政府驻北京(1949年9月27日前称为北平)办事机构——内蒙古自治政府驻北平办事处算起,地方人民政府在北京(北平)设置办事机构的历史甚至早于中华人民共和国的建立。内蒙古自治政府是中国共产党领导下成立的第一个少数民族地区自治政府。1947年5月1日,内蒙古自治政府在王爷庙(今乌兰浩特市)宣告成立。[1]1949年3月30日,内蒙古自治政府驻北平办事处成立。[2]虽然此时中华人民共和国中央人民政府尚未成立,但中国共产党中央委员会已经迁至北平,在诸多方面行使中央人民政府职能的华北人民政府也于早前成立并迁至北平(1949年2月21~25日,华北人民政府在北平西皮市召开第二次委员会议。由于革命发展的需要,华北人民政府代理一部分中央人民政府职权,具有中央政府与地方政府的双重职能。参见中共中央组织部、中共中央党史研究室、中央档案馆:《中国共产党组织史资料》第4卷下,中共党史出版社2000年版,第212页。)。内蒙古自治政府在北平设立办事处一事即由该政府向华北人民政府和北平军事管制委员会提交申请并获得批准、备案。(内蒙古自治政府筹备驻京办事处成立的有关文件,参见葛继善主编:《内蒙古自治区人民政府驻北京办事处志》,内蒙古人民出版社1999年版,第215~217页。)由此可见,其时中华人民共和国中央人民政府虽未正式成立,但北平已经成为事实上的党中央和具有中央政府功能的政权机关驻地。新中国成立后,全国各省级地方普遍设置驻京办事机构。结合内蒙古自治区等地方政府驻京办事机构设置的历史过程,我们可大致了解地方政府驻京办事机构建立的背景。

(一)政治背景

新中国中央人民政府的成立和新生的地方人民政权的建立是各地方政府建立驻京办事机构的政治背景。诚如前文所言,新中国成立之初,新政权面临着十分严峻的地方斗争形势,有学者指出:“当中华人民共和国于1949年10月1日正式建立时,国家的新领导面临着一些棘手的问题。社会和政体四分五裂、公共秩序和风气已经败坏,被战争破坏的经济遭受严重的通货膨胀和失业的折磨”。[3]在这种局面下,地方政府为了有效地实现与中央政府的沟通、协调,同时也为了昭示新政权架构下中央与地方之间的密切关系,设置驻京办事机构就成为一种客观需要。

此外,设置驻京办事机构也是出于新生的地方人民政权打击客居在北京(北平)的本地反动分子和敌对分子、扩大政权统战基础和管理在京(平)有关事务的需要。这点对于内蒙古、西藏等少数民族地方人民政权而言表现得尤为突出。由于这些民族地区在清代至民国时期有大量封建贵族或宗教人士以各种形式留驻在北京(北平),而这些特殊人士在本民族地区群众中又具有较大的影响力,有的甚至参与了地方反革命组织,因此,对他们进行联合或斗争成为新生的地方人民政权顺利建立的客观需要。如内蒙古自治政府主席乌兰夫为设置驻北平办事处致北平军事管制委员会的函中就明确指出,“兹因北平解放后,我们为了协助军管会处理有关蒙古方面之事宜及今后管理北平有关蒙古方面各种事务,拟于平市设立‘内蒙古自治政府驻平办事处’。”[2](p.215)具体而言,这些事宜包括:“对在北平居住或在北平有房地产的蒙古贵族上层人员进行登记;在他们中间有针对性地宣传党的方针、政策,进行统战工作;对少数敌特分子和他们的居所进行监控,并对其中一部分藏匿枪支弹药和电台者进行收缴”。[2](p.59)由此可见,新中国成立前后在北京(北平)建立驻京(平)办事机构也是新生的地方人民政权开展政治斗争的需要。

(二)社会背景

新中国成立之初,在北京相对复杂的治安环境下遂行公务接待任务和管理旧中国各地方在京遗留的公私财产,是建立地方政府驻京办事机构的社会背景。

新中国成立之初,北京虽已在新生的人民政权的有效控制之下,且已被确定为首都,但治安环境仍十分严峻,通过设立驻京办事处可在一定程度上应对和防范由于治安因素可能对各地方来京公务人员的安全所构成的威胁。例如,内蒙古自治区驻京办事处设立之初的主要任务之一就是“接待并负责内蒙古自治政府赴北平办事的公务人员的食宿及保卫工作等”,然而由于当时“国民党的散兵游勇以及潜伏特务仍在城里活动,国共两党的斗争非常激烈,加之北平是个古都,遗留下来的许多问题交织在一起,局势复杂,办事处的前期工作开展起来很艰难”。[2](p.59)

与此同时,旧中国时期各地遗留在北京的大量公私财产也迫切需要各地政府派出特定的组织机构加以维护、管理和处置。以各省在京会馆为例,会馆作为各地同乡或同业组织的集体财产,在北京解放后其原有的管理机构及人员多已流散,因此出现多数会馆无人管理的现象。王国华在《北京会馆档案史料》的序言中指出,“北京解放初期,许多会馆管理组织瘫痪,负责人或离京出走,或隐蔽不出,一个时期竟有60多个会馆实际上处于无人负责状态。不少会馆按市政府令,成立了财产管理委员会,但实际上不过是个空架子。不少本籍在京的党政负责人和高级民主人士被列入名单,如政务院副总理黄炎培、法制委员会委员陈铭枢、中共中央华北局刘澜涛,甚至周恩来总理都被列入各该地区会馆的管理委员会名单,实际上起不到应有的作用。”[4]这种局面进一步导致各地会馆相关设施或自行圮废或遭人强占的现象。据1951年8月的《北京市民政局会馆工作总结报告》载:“北京解放后,这些会馆负责人有的南逃,有的隐匿,形成无人管理的状态。同乡住房例不交租,人口少而占用许多房屋的情形也很多,房屋使用极其不合理,租赁关系不正常,房屋年久失修,如去年雨季中,广东新馆五十多间房,只有十多间能住人,其余的都已塌倒成土堆,其状甚惨,这样例子很多。”[4](p.54)因此,对会馆进行集中且必要的管理就成为北京市政府和各地方政府的共同职责,地方政府派驻北京的办事机构则在这一过程中发挥了特殊的作用。例如,山西省人民政府成立了由驻京办事机构牵头的会馆整理工作小组,负责调查、管理和处置在京的山西各地会馆,并于1951年5月10日提交了《山西省人民政府驻京办事处整理会馆工作报告》。该报告详细陈述了会馆整理起因、工作步骤、议租程序、议租的一般规定及特殊情况、房租住户统计、整理工作的经验教训及未来的工作计划等项,同时报呈北京市人民政府和山西省人民政府,从而将山西籍会馆纳入了有效管理的轨道。[4](pp.1122~1125)

除会馆这类集体财产外,实际上各地方还有一部分私人财产也迫切需要由驻京办事机构加以管理。如内蒙古地区一些蒙古王公在新生的人民政权成立后被罚没或主动上交的在京私宅或其他附属财产,也需要官方的组织或机构加以维护和管理。(如内蒙古自治区驻京办事处在《驻京办事处呈报杰尔格勒书记关于向北京市要求退还房产的报告》中指出,“建国初期,内蒙古自治区在北京接管了伪蒙军司令李守信、伊盟反动上层阿王、锡盟浩齐特旗松王等蒙奸的九处房产后就设立了办事处”。参见葛继善主编:《内蒙古自治区人民政府驻北京办事处志》,第233页。)

(三)经济背景

计划经济体制的确立是各地方政府普遍设立驻京办事机构的经济背景。在计划经济体制下,资源的调控权集中于制定计划的中央政府部门,因此各地方的发展在很大程度上依赖于中央对其做出的规划。各地方政府为了充分了解中央的决策意图、及时跟进中央的决策方案,因此,设置信息联络机构以加强其与中央政府各部门的联系就成为一种现实需要。

新中国成立之初,中央人民政府在全国基本完成社会主义改造之后组织实施了第一个五年计划,以中央计划为中心的经济运行方式得以全面确立。计划经济体制的确立可以说是地方政府设置驻京办事机构的最根本的内驱因素。《吉林省驻京办事处简志》在阐述吉林省驻京办事处设置的动因时就指出:“第一个五年计划完成后,吉林省经济有了较大发展。当时,在计划经济体制下,计划需要衔接和落实,工农业生产和市场供应等方面,有许多事情需要向国务院和有关部门汇报;计划缺口部分,需要通过与其它省市之间协作和市场采购求得解决。因此,吉林省各部门来往北京人员不断增多,一些厅局陆续在北京设立了办事机构。为了在更高层次上、更有效地开展上述工作,加强对驻京人员的管理,经国务院批准,设立吉林省人民委员会驻北京办事处。”[5]吉林省驻京办事处是在该省政府各职能部门业已设置的驻京办事机构基础上建立的(1958年时,吉林省轻工业厅在北京已经设置了办事处,省人民委员会要求在此基础上创办吉林省驻京办事处。参见王葆光主编:《吉林驻京办事处简志》,吉林人民出版社1996年版,第1页。),可以说,计划经济的体制驱动力率先影响到相应的经济职能部门,进而为设置综合性的驻京办事机构提供了基础。

除上述几点外,还有一个重要因素值得我们予以关注,即大区党政机构的撤销使中央与省级以下地方之间的联系直接化和频繁化,这也有力地促进了地方设置驻京办事机构的进程,构成了地方政府设立驻京办事机构的重要制度背景。

二、改革开放前地方政府驻京办事机构的建置、发展与裁撤

(一)1949~1958年地方政府驻京办事机构全面建置

1949年新中国成立至1958年我国第一个五年计划完成是省级驻京办事机构全面建置的时期。这一时期具体又分为两个时段:

第一个时段:1949~1954年

在此历史时段中只有少数省份设立了驻京办事机构,各省级地方政府与中央的联络、沟通主要是通过大区一级政府完成的。大区这一特殊的政府层级在当时起着上承中央政府、下启省级政府的双重作用,从而削弱了省级政府设立驻京办事机构的能动性。与此同时,一部分应由地方政府驻京办事处承担的功能(如对在京的地方公私财产和人员进行管理和提供服务)由会馆履行。另外,这一时段的驻京办事机构从派出区域来看,华北地区省级行政单位的比例较其他地区为高(这一时段中出现的内蒙古驻京办事处的建立缘由前文已有所述及,此处不再赘述;河北省驻京办事处的设置初衷更多地与河北建省过程结合在一起。另外,此时还有成立于1950年的绥远省驻京办事处、山西省人民政府驻京办事处等,与全国其他地方相比,华北区所属省份建立驻京办事机构的比例要高于其他大区。),盖因此时的政务院华北事务部和其后的华北行政委员会均设于北京之故。

第二个时段:1955~1958年

随着大区建制的撤销,中央与省级政府之间的直接联系和协调活动大幅度增加,且伴随着1953年通过的第一个五年计划的施行,各地方政府来京开会或进行汇报、审批、采购等事项的活动日益增多。在当时物资匮乏的条件下,为便于解决住宿、购买车票及相关问题,各地日益迫切需要在北京设置常驻机构。另外,部分较晚建立人民政权的省级行政单位(如新疆、西藏等),由于距北京较远,也需要在北京设立办事机构。1955年后,又有若干个省级政府驻京办事机构陆续建立。为了进一步促进经济社会的发展,在中央与地方关系方面,党和国家提出了体制下放的方针,并提出中央工业与地方工业并举的发展要求,为加强地方与中央有关部门的工作联系和协作,在中共八大二次会议期间,许多省、市、自治区向国务院提出成立驻京办事处的要求。(《国务院机关事务管理局大事记(1950~1995)》,1996年印,第169页。)中央责成国务院机关事务管理局予以协调解决,该局根据国务院秘书长习仲勋的指示,经与北京市商量,确定将位于东城区铁狮子胡同(现为张自忠路)4号的国际饭店第二分店作为各省、市、自治区驻京联合办事处的办公地点。

自1958年6月7日起,云南、广西、福建、甘肃、江苏、贵州、山东、安徽、青海、宁夏、湖北、湖南、河南、广东14个省区的办事处和工作组共150余人,陆续搬进铁狮子胡同4号办公。8月11日,“各省市自治区驻京联合办事处”(以下简称“联办”)印章正式启用。(《国务院机关事务管理局大事记(1950~1995)》,第170页。)这意味着,地方政府驻京办事机构进入了普遍建置和全面发展阶段,并在国务院机关事务管理局“联办”的统一领导之下开展工作。国务院还针对当时地方政府职能部门和企事业单位在京设置办事处的情况下发文件,规定一个省只能保留一个办事处,并规定其各厅局、各企业在京开设的办事处全部撤销,办事处的工作主要是搞经济业务。(胡天月主编:《河北省驻京办事处志》,1995年印,第26页。)

这一政策出台后,除北京市外各省级政府均设立了驻京办事机构,因此有研究者就省级地方政府驻京办事机构的设立时间指出,“绝大多数省、自治区、直辖市的驻京办事处成立于1958~1959年间,当时共有28个驻京办事处,全是省一级的驻京机构。”[6]这意味着,省级地方政府驻京办事机构得以普遍建置,其总体格局和管理体制已初步形成。

(二)1959~1966年地方政府驻京办事机构在抑制中发展

1959~1966年“文化大革命”爆发前夕,中央与地方关系的总体格局是朝着不断加大地方经济社会事项计划管理权限的方向发展,与此同时,这一时期的驻京办事机构也进入了在抑制中发展的新阶段。该时期地方政府驻京办事机构的发展具体可分为两个时段:

第一个时段:1959~1961年

这个时段是地方政府驻京办事机构既快速发展又受到抑制的3年。这种发展具体表现在两个方面:一方面是省级地方政府所属厅、局等职能部门和省以下层级地方政府开始设置驻京办事机构,地方政府驻京办事机构的总体规模得以扩大。尽管如前文所述,1959年国务院下发文件,规定地方政府各厅局及省以下层级地方政府不得设置驻京办事机构,但各省级政府职能部门和省以下层级地方政府为解决物资调配困难的问题、顺利实现上级下拨计划任务,在规定之外纷纷设置驻京办事机构。北京市人民委员会(以下简称人委)在1960年致各省、自治区、直辖市人委的函中指出:“各地基层单位在京设立的办事处、工作组、采购站等机构也不少,有的省其所属的各机关、企业即在京设立了几十个办事处,人员达数百人。”[7]另一方面,各地方政府驻京办事机构的发展又不断受到抑制。1960年,鉴于各地驻京办事机构的规模不断扩大,北京市人委不得不做出规定:“各地驻京办事机构,凡属专区一级以下的,包括厂矿、企业的办事机构,应一律撤销。在今年内如尚不撤销,我市即进行清理,并将这些机构的工作人员下放我市郊区参加生产。”[7]随后,国务院机关事务管理局专门颁布了新的政策,鉴于当时经济发展遇到了特殊困难,国家停止了各项非生产性的建设项目,“基本投资大为缩减,计划外的工程也一律停止施工,一切工业产品和国家调拨材料的分配都完全按照计划办事,不能随便采购。因而,各省、市、自治区驻京办事处的经常性任务就不多了。为此,我们意见:一、各省、市、自治区驻京办事处(不包括西藏),除新疆和内蒙的继续保留以外,其他各地的可以考虑撤销。在各办事处撤销以后,‘联办’也可以同时撤销。二、有些省、市、自治区的驻京办事处,如因特殊需要,现在撤销还有困难的,可以暂时保留,但是必须大力紧缩编制”。由于这一政策留有较大的回旋空间,所以颁布之后,各省、市、自治区“根据工作需要,经研究都按第二条办,没有一家撤销,全部保留了”。(林智源:《宁夏驻京办事处志》,1993年印,第14页。)这是新中国成立后地方政府驻京办事机构面临的第一次清理裁撤,但效果并不如预期。其后,国务院又分别于1960年11月、1962年11月根据中央关于精简工作的指示,大量压缩了地方政府驻京办事机构的编制。[2](pp.223,239)

第二个时段:从1962年到1966年上半年

在此时段,地方政府驻京办事处的地方自主权得以扩大,发展能动性不断增强。这一时段的显著标志是1962年国务院机关事务管理局为缓解部门财务开支压力而颁布政策,明确界分了机关事务管理局和地方政府驻京办事机构的职责和资金来源渠道,从而放宽了地方政府在驻京办事机构方面的控制权限,扩大了地方在驻京办事机构系统内的影响力和自主权。[2](p.153)1962年后,国民经济整体形势好转,各类计划项目又重新大量上马,从而为地方政府驻京办事机构提供了新的职能空间。各地方政府驻京办事机构通过大量传递中央计划信息、不断扩大采购规模等,对地方经济发展发挥了不可或缺的作用。

(三)1966~1978年地方政府驻京办事机构的裁撤

1966年5月“文化大革命”开始,国家的各项事业均受到严重的冲击,正常的政治生活秩序陷入混乱之中,中央与地方关系的协调机制被“文化大革命”特殊的斗争机制所取代。地方政府驻京办事机构被强加上许多不实之词,甚至被视作各省、市、自治区党委和政府窃取国家情报的特务机构(林智源:《宁夏驻京办事处志》,第14页。)而被裁撤和取代。

1966 年12月27日,国务院向各省、市、自治区人委发出电报,决定撤销各省、市、自治区人委驻京办事处;各办事处原有的、必要的业务由省、市、自治区主管部门同中央有关部门联系解决,工作人员撤回本省、市、自治区。

1967年5月15日,国务院工作组向周恩来等报送《关于撤销各省、市、自治区人委驻京办事处结束工作情况的报告》。报告指出,撤销办事处工作已经基本结束。在28个省、市、自治区人委驻京办事处中,除西藏办事处(西藏军区已报请中央另行处理)外,其余27个办事处已经全部撤销。办事处的房产由国家房管局和北京市人委分别接收。12月31日,国务院机关事务管理局“联办”宣布撤销。(《国务院机关事务管理局大事记(1950~1995)》,第353页。)

此后直至“文化大革命”结束,除极个别的驻京办事处以较为秘密的形式继续运转外(如一篇记述广西壮族自治区驻京办前任主任薛健的文章中提到广西驻京办事处的传奇之一,是“在‘文化大革命’时期,各省驻京办事处被诬蔑为窃取中央情报的特务组织而强令取消,并纷纷撤离京城,只有广西驻京办事处‘死不悔改’,转入地下,得以保存”。参见郎丰君:《服务壮乡的“经济特使”——薛健和广西驻京办的故事》,《时代潮》2002年第18期。),以“驻京办事处”名义设置的地方政府驻京办事机构不再存留,取而代之的是各地“文化大革命”掌权派在北京设立各种形式的联络站,行使中央与地方联络和沟通的职能。

“文化大革命”时期,各地涌现的政治组织成立了各种形式的驻京联络机构。就笔者目前接触到的史料来看,这些政治组织成立的驻京联络机构分为两大类:一是各类群众运动组织设立的驻京联络站;二是各类掌握地方政府权力的政治组织(主要是各地革命委员会)设立的驻京联络站。其中后一类组织可视作是地方政府驻京办事机构在“文化大革命”特殊形势下的一种替代建置或曰非常形式,当然关于这类组织的研究目前还极为少见,有待于进一步发掘材料,方可瞻其全貌。

三、 改革开放后地方政府驻京办事机构的发展与调整

(一)1978~1994年地方政府驻京办事机构的恢复和快速发展

中共十一届三中全会结束后,出于协调中央与地方关系的需要,“文化大革命”以前设置的地方政府驻京办事机构及其上级管理机构得以迅速恢复,地方政府驻京办事机构走上了正常化的发展道路。准确地说,地方政府驻京办事机构的正常化源自各地方改革开放的实践需求。《河北省驻京办事处志》特别记载道:“1976年,锥把胡同离开河北怀抱八年之后,‘四人帮’被粉碎了。党中央开始了艰难的拨乱反正,国家工作的重点,正排除干扰向经济建设方向转移。河北省领导已敏锐地看到了这个划时代的转移,为了迎接即将到来的经济建设高潮,决定尽快在北京恢复办事处。”(胡天月主编:《河北省驻京办事处志》,第36页。)

基于各地政府对恢复驻京办事机构的现实需要,党中央和国务院同意各地恢复“文化大革命”前已经设置的驻京办事处。据《国务院机关事务管理局大事记(1950 ~ 1995)》记载,1978年11月8日,中共中央副主席李先念、国务院副总理余秋里等批准国务院机关事务管理局《关于恢复各省市自治区驻京办事处的请示报告》,同意恢复各省市自治区驻京办事处,按过去的做法由国务院机关事务管理局成立联合办事处,负责各办事处的党务工作及部分行政事务的协调工作。国务院为此专门发出了通知,国务院机关事务管理局“联办”也同时恢复。(《国务院机关事务管理局大事记(1950~1995)》,第473页。)1978年底至1980年,“文化大革命”前所设置的各省级地方政府驻京办事机构全面恢复。

随着经济体制改革的不断深入,中央与地方政府间的经济联系也不断加强,地方政府驻京办事机构进入了快速发展的新时期。总体而言,这一阶段地方政府驻京办事机构的发展主要呈现出如下特点:

1.地方政府驻京办事机构的行政规格得到提升,其职责重心也由以接待服务为主转向为所属省、市、自治区经济建设服务

就行政规格而言,新中国成立后至“文化大革命”爆发以前,绝大多数省级地方政府驻京办事机构的行政规格被确定为正处级。例如,1954年内蒙古自治区人民政府确定内蒙古自治区人民政府驻北京办事处为处级建制[2](p.60);宁夏回族自治区人民委员会于1958年10月确定宁夏回族自治区人民委员会驻北京办事处为县团级建制单位(林智源:《宁夏驻京办事处志》,第17页。),其余绝大多数省、市、自治区大都如此。改革开放后,随着各级政府的工作重心转移到经济建设上来,地方政府驻京办事机构在各地方争取发展资源、创造发展条件方面发挥着越来越重要的作用,因此其行政规格普遍得以提升。改革开放后至1994年前,绝大多数省级地方政府设置的驻京办事机构的行政规格由处级提升到副厅级或正厅级。如1988年12月,河北省委批准河北省人民政府驻京办事处为副厅级单位。(胡天月主编:《河北省驻京办事处志》,第56页。)就职责重心而言,沟通和信息方面的职责逐渐成为地方政府驻京办事机构的职责重点,这一变化也反映了地方政府功能重心的转变。《宁夏驻京办事处志》谓:“贯彻执行改革开放的方针,为自治区各地区、部门、企业起到经济业务上的联络、渠道、桥梁和信息作用,为自治区的‘四化’建设服好务,是办事处工作中最重要的共性任务。”(林智源:《宁夏驻京办事处志》,第29页。)

2.省级政府职能部门和地市级地方政府开始大量设置驻京办事机构

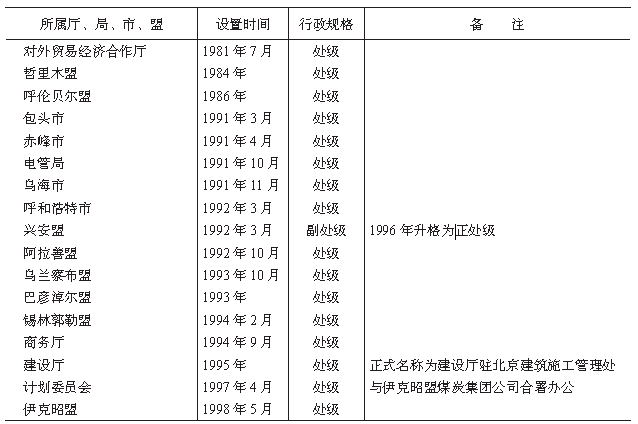

如前文所述,虽然“文化大革命”前部分省级政府职能部门和省级以下地方政府已有在北京设置驻京办事机构的先例,但总体上数量较为有限,且受到国务院和北京市有关部门的政策抑制,其所发挥的作用相对较小。在这一时期,随着省级地方政府驻京办事处渐次恢复,省级政府职能部门和省级以下(主要是地市级)地方政府也开始成规模地设置驻京联络处,从而使地方政府驻京办事机构的总体规模得以大幅度扩大。(关于这一问题,1988年初曾有过一次讨论。当时国务院内刊《国内动态》刊登了各地级、县级政府纷纷到首都设立驻京办事处问题的报告,李鹏总理对此做出了批示,要求国务院机关事务管理局会同北京市政府对这一问题做出调查。同年3月,国务院机关事务管理局向国务院秘书长陈俊生报送了《关于地、县级政府在京设立办事处的基本情况调查报告》。报告强调:地、县级政府在北京设立办事处,还没有到北京市负担不了的地步,对各地在京设立驻京办事处要区别对待,不能“一刀切”。报告提出今后新增设驻京办事处要严格审批的意见。5月,国务院机关事务管理局与国务院办公厅共同拟定的《关于加强对驻京办事处机构审批和管理工作的批复》指出:设立驻京办事机构的范围原则上不再扩大,审批应当从严。参见《国务院机关事务管理局大事记(1950~1995)》,第626页。)以内蒙古自治区为例,自治区政府主要职能部门及自治区所辖市、盟级政府自改革开放初期至20世纪90年代普遍设立了驻京联络处,具体设置情况可参见下页表。

3.这一时期的地方政府驻京办事机构除承担大量的沟通、联络任务外,还广泛参与经营性活动——地方政府驻京办事机构呈现出商业化发展态势

地方政府驻京办事机构从事商业经营性活动首先从接待行业起步,其后逐渐涉及建筑、贸易等行业。这一时期地方政府驻京办事机构的商业化发展态势与当时商品经济发展的整体环境紧密联系,一方面丰富了驻京办事机构的业务内涵,促进了驻京办事机构的资金积累和办公条件的改善;另一方面也导致机构重心发生偏差,使地方政府驻京办事机构的发展面临一定的经济风险。其后,所属企业或企业性的事业单位开始大量出现经营不善的情况,给地方政府驻京办事机构的发展带来了直接的消极影响。

内蒙古自治区各厅局、市、盟驻京联络处设置情况表

资料来源:根据葛继善主编的《内蒙古自治区人民政府驻北京办事处志》(内蒙古人民出版社1999年版)第68~83页整理。

(二)1994年至今地方政府驻京办事机构的过度发展与调整

学者们普遍将1994年的“分税制”改革视作我国中央与地方关系调整的一个分界点。在地方政府驻京办事机构的发展史上,1994年的“分税制”改革具有重要的里程碑意义,以此为转折点,1994年至今地方政府驻京办事机构进入了急剧膨胀和新一轮改革调整阶段。以2010年国务院办公厅出台有关地方政府驻京办事机构改革的文件为界,这一时期地方政府驻京办事机构的发展主要分为如下两个时段:

第一个时段:1994~2010年

由于争取中央转移支付资金和“维稳”成为地方政府驻京办事机构新的职能,县级地方政府开始大量设置驻京办事机构,地方政府驻京办事机构的整体规模急剧膨胀。伴随着社会主义市场经济体制的逐步确立,政府机构从事经营性活动受到一定程度的抑制和规范,但与“分税制”改革相适应的争取中央转移支付资金任务不断加重,同时“维稳”方面的职能也大幅增加,因此这一时段地方政府驻京办事机构的总体规模较以前各时期大为膨胀。继前一阶段地市级地方政府大量设置驻京办事机构后,这一时段县级政府也开始大量设置驻京办事机构。据国务院机关事务管理局有关人员提供的数据,截至2006年底,登记注册的地方政府驻京办事机构中,省级政府、副省级政府、计划单列市及经济特区政府驻京办事处50家,地市级政府驻京联络处295家,地方各级政府职能部门驻京办事机构146家,县级政府及其他行使政府管理职能的单位设立驻京办事机构436家。[8]有研究者进一步指出,未经批准的企业和地方政府,甚至地方政府某个部门在北京设立的办事处、联络处有多少,尚无确切的统计,但据一位管理机构的权威人士估算,这种机构多达3000多家,[6]反映出地方政府驻京办事机构步入了过度发展的阶段。

第二个时段:2010年至今

地方政府驻京办事机构迈入了改革和调整的新阶段。事实上,在当代中国的机构改革史上,围绕着地方政府驻京办事机构展开的改革调整一直没有间断过,但这一时段的改革、调整却极大地调动了广大公众的注意力。全社会关于地方政府驻京办事机构的讨论热潮引起了党中央、国务院等有关方面的重视,地方政府驻京办事机构运行过程中出现的某些腐败现象成为人们关注的焦点。围绕着地方政府驻京办事机构的改革讨论在中央有关部门已经逐渐达成共识,地方政府驻京办事机构面临又一次改革和调整。

2010年初,国务院办公厅发布了《关于加强和规范各地政府驻北京办事机构管理的意见》。该意见首先肯定了地方政府驻京办事机构在地区间协作、服务本地区经济社会发展、处置突发事件、维护首都稳定等方面发挥的积极作用,同时也明确指出地方政府驻京办事机构存在着设置过滥、职能定位不准确、公务接待不规范、监督管理机制不健全等问题。在此基础上,该意见强调要按照建设服务型政府的要求,明确驻京办事机构的职能定位,强化公共服务和社会管理方面的职责,加强驻京办事机构党的建设、制度建设和廉政建设。该意见还强调必须认真清理现有的驻京办事机构,保留省、自治区、直辖市、计划单列市、副省级市人民政府驻北京办事处,新疆生产建设兵团驻北京办事处,经济特区人民政府驻北京办事处;已经设立的地级市、地区、盟、州人民政府驻京联络处,确因工作需要的,须经所在省(区、市)人民政府核准后方可予以保留;撤销地方各级政府职能部门、各类开发区管委会以及其他行使政府管理职能单位以各种名义设立的驻京办事机构;撤销县、县级市、旗、市辖区人民政府以各种名义设立的驻京办事机构。[9]该意见的颁布对一段时期以来围绕着地方政府驻京办事机构改革的各种传言做出了权威性的回应。但是,就我们观察到的事实来看,公众关于地方政府驻京办事机构未来走向的讨论热情并没有因这一文件的颁布而沉寂下来。中共十八大以来,随着党中央和国务院有关全面深化改革的一系列文件出台,地方政府驻京办事机构也迈入了改革发展的新时期。

地方政府驻京办事机构是一种具有显著中国特色的制度形式。当代中国地方政府驻京办事机构的产生缘于新中国成立初期特殊的政治、经济和社会背景,既是历史上同类机构在新的社会政治基础上的延续和转化,又有其自身产生、发展、裁撤、恢复、急剧膨胀和改革调整的历史演变轨迹。地方政府驻京办事机构每一阶段的演变都与当代中国深层次的政治、经济条件变迁密切相关,并从一个侧面表征着不同时期政治、经济条件的变迁。地方政府驻京办事机构的发展演变不单是组织形式和制度内涵的变异,更反映了宏观制度体系的自我调适和自我完善。地方政府驻京办事机构在不同时期的存废形式及其活动状况,较为清晰地展示了当代中国各阶段中央政府与地方政府之间相互关系的基本模式,也为中央政府和地方政府彼此调适相互关系模式提供了制度切入口。这意味着,地方政府驻京办事机构在当代中国国家治理中既满足了刚性化的制度衔接需求,又契合了柔性化的制度调整需要,进而成为贯通当代中国国家治理纵向运行体系的重要机制。因此,未来有关地方政府驻京办事机构的改革和调整必须置于更宏大的制度变迁视野下进行谋划。

[ 参 引 文 献 ]

[1]中共中央组织部、中共中央党史研究室、中央档案馆:《中国共产党组织史资料》第4卷下,中共党史出版社2000年版,第1100页。

[2]葛继善主编:《内蒙古自治区人民政府驻北京办事处志》,内蒙古人民出版社1999年版,第2页。

[3]〔美〕R·麦克法夸尔、费正清著,谢亮生等译:《剑桥中华人民共和国史——革命的中国的兴起(1949~1965)》,中国社会科学出版社1990年版,第55页。

[4]北京市档案馆编:《北京会馆档案史料》,北京出版社1997年版,前言第7页。

[5]王葆光主编:《吉林驻京办事处简志》,吉林人民出版社1996年版,第1页。

[6]子旋、晓舟:《风雨驻京办》,《时代潮》2002年第18期。

[7]《山西省人民委员会转发北京市人委公函,严格控制采购等人员的通知》,《山西政报》1960年第22期。

[8]韩娜:《国管局:上万驻京办说法失实》,《北京晨报》2010年2月5日。

[9]《国务院办公厅关于加强和规范各地政府驻北京办事机构管理的意见》,中华人民共和国中央人民政府网,http://www.gov.cn/zhengce/content/2010-01/29/content_1465.htm,2016年10月29日。

[责任编辑:郑 珺]

本文发表在《当代中国史研究》2017年第5期