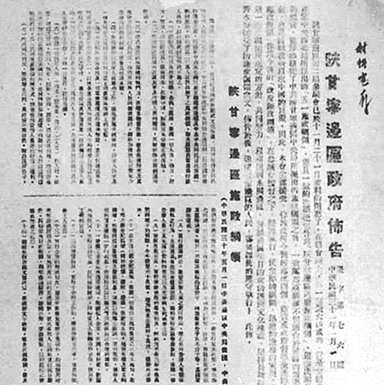

《陕甘宁边区施政纲领》(局部)

延安时期,具体指1935年10月19日中共中央随红军长征到达陕北吴起镇,到1948年3月23日在陕北吴堡县东渡黄河迎接人民解放战争胜利的近13年时间。这一时期里,中国共产党以马克思主义民族观为指导,结合中国具体国情,从政治、经济、文化等多领域,积极开展民族团结教育工作,并形成了一套涵盖教育组织、区域自治、经济扶助、宗教信仰、文化教育等方面的民族团结教育工作的成熟理论方法,开创了民族团结教育工作新局面。

一、建立民族团结工作教育组织

建立民族工作组织机构。1936年初,成立了以张闻天为书记,汉族、蒙古族和回族同志组成的中央西北工作委员会(简称西工委),下设民族问题研究室,负责陕、甘、宁、青、绥五省的少数民族工作,特别是回族和蒙古族团结教育工作。西工委成立后,在广泛调研的基础上,形成《关于回回民族问题的提纲》和《关于抗战中蒙古民族问题的提纲》。这两个提纲是指导当时民族工作的纲领性文件,为中国共产党制定民族区域等政策提供了科学依据,大为推进了民族工作的开展。之后,1937年7月成立了少数民族工作委员会,1941年5月成立了中共中央西北局,下设少数民族工作委员会。

健全民族工作组织体系。陕甘宁边区政府设立了少数民族事务委员会,并在下属的分区、县、市等少数民族集中的地方设立民族事务科或民族事务科员。所有这些,都是为了处理少数民族问题而设置的,对于开展少数民族工作起了重要作用。形成层次明晰的民族组织体系。民族团结教育组织体系的建立,对于开展少数民族工作、加强民族团结教育工作起到了重要作用。

|