行政法学者眼中的“软法”

人们对于什么是法,都已耳熟能详,但对于什么是“软法”,便是一头雾水了。

你能从北京市应对甲型流感的举措中看到“软法”吗?行政法学家、中国政法大学副校长马怀德的回答是:能。

对北京市应对甲流工作,马怀德一直怀有疑问:“按照突发事件应对法的规定,北京应该首先宣布进入三级或者四级预警,才能启动应急预案,并采取应急措施。但现在北京一直没有宣布预警级别。”

询问有关部门后,马怀德得到了答案:“他们说我们实际上已经采取了应急措施,但是不能对外宣布。因为对外宣布之后可能会有其他的影响,比如对旅游、经济的影响。”

多名行政法专家出席了前不久举行的“直面软法”研讨会。会上,马怀德用这个例子来说明现实生活中的软法现象。“我们政府部门在治理过程中,其手段往往是多种形式的,除了长期以来硬法的具体手段之外,实际上更多是使用了软法。应对甲流的一些措施,是通过内部通知向卫生系统、应急系统传达的。”

“软法”研究,是新中国行政法学的开创者之一、北京大学教授罗豪才近年来大力倡导的。他认为,“软法”和“硬法”正成为现代法的两种基本形态。

罗豪才曾任全国政协副主席、最高人民法院副院长和北京大学副校长。他指出:“建设法治国家,特别是建设法治社会,要倚重‘软法之治’,现代法治应当寻求更多协商、可以应用更少强制、能够实现更高自由。”

“如果社会生活中没有软法,那么公共治理和法治建设都难以想象”

“法是国家意志的体现、是由国家制定或认可,并依靠国家强制力保证实施的社会规范”,这是传统的法的定义。

而在罗豪才和国家行政学院法学部教授宋功德教授新近合著的《软法亦法——公共治理呼唤软法之治》一书中,法的概念被修正为“法是体现公共意志的、由国家制定或认可、依靠公共强制或自律机制保证实施的规范体系。”

长期以来,无论是学术界还是实务界,都认可法的传统定义,都认可法是依靠国家强制力保证实施的行为规范,从而构建了法治的基础。而现实生活中有许多行为规则,既明显区别于道德,同时也不能用国家强制力来保证实施,而主要通过社会舆论、组织自律、自愿服从等方式得到遵守和执行,这被罗豪才称之为“软法”。与之对应,依靠国家强制力保证实施的法律规范就是硬法。

软法的概念起源于国际法领域。最初,一些国际组织由于不能制定具有强制力的法律文件,就发布了大量宣言、决议等,以此来指导国际活动。国际法中许多硬法规则都是由软法发展而来。

在国内法体系中,软法也是不可或缺的组成部分。罗豪才和他的研究团队进行的一项不完全统计显示,在我国的法律、行政法规、地方性法规和规章中,软法条文占20%以上,随着时间的推移,这个比例还会不断攀升。

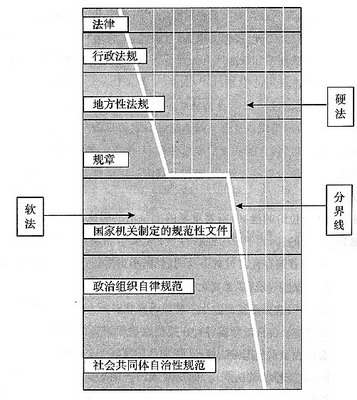

罗豪才把软法归纳为四种:一是法律、法规和规章中那些宣示性、号召性的条款;二是国家机关创制的大量纲要、指南、规划等规范性文件,旨在满足公共管理特别是国家机关自我管理的制度需求;三是各类政治组织,比如政协、共青团等创制的自律规范;四是足协、村委会等社会团体和自治组织制定的自治规范。

北京大学法学院教授沈岿分析指出,硬法是主权国家制定的,又是普遍适用的,有一定的稳定性和可预见性。但硬法的缺陷在于,稳定就可能僵硬,可能滞后于时代的发展;普遍适用就有可能不适应个别的、特殊的状况。在弥补硬法不足方面,软法具有举足轻重的作用。

马怀德也举例说,执政党发出的很多文件,作为软法的一种,在某种意义上比硬法本身的效力要强,执行效果明显。“长期以来我们解决唯GDP论的政绩观,没有什么好的方法。最近,中央印发了《关于建立促进科学发展的党政领导班子和领导干部考核评价机制的意见》和3个考核办法,它对各级政府贯彻科学发展观、规范地进行社会治理和政府管理会发挥很好的作用。”

“如果社会生活中没有软法规范,那么公共治理和法治建设都将难以想象。”罗豪才说。

上图:“文本”意义上的软法和硬法构造示意图。下图:用来规范清洁员行为的制度更多地是一种内部的软法规范,而规范塔台控制行为的规范更多是硬法。如果规范清洁员行为的软法规范缺失或者得不到遵守,那就可能殃及硬法之治,导致硬法控制的失灵。图片均据《软法亦法——公共治理呼唤软法之治》一书