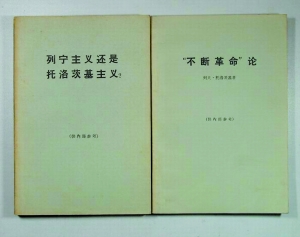

“灰皮书”是特殊时代的特殊产物,它为封闭状态中的人们打开了一个了解外部世界的小小窗口

郭汾阳:“灰皮书”陆续出版了近20年,这20年中间我们所经历的变化和震撼无疑是异常剧烈的,特别是在人们的思想和精神方面,“灰皮书”在这中间所产生的作用和影响,至今仍然很难给予准确的估计。换言之,这些书籍的出版,其目的是为了“反修”和捍卫马克思主义,然而历史的吊诡是究竟什么是“修正主义”,以及怎样才是坚持和捍卫马克思主义?这是历史留下的沉重的话题。当然,客观上,“灰皮书”的出现毕竟是人类在争取“读书无禁区”的道路上值得庆幸的事,当年它为封闭状态中的人们打开了一个了解外部世界的小小窗口,而更加始料不及的是它曾影响了好几代的青年,启蒙了许多渴求“新知”的知识青年,如当时在北京,就有一个以赵一凡为中心的传阅圈子。至于它所涉及的异端思想,如政治和经济体制的改革、人学和哲学新潮、文学启蒙,等等,不仅后来直接催生了如朦胧诗派和星星画展等文艺流派的出现,更间接地为中国后来的改革开放传达和释放了某种程度的信息和心理预期。因此,它在中国现代出版史上具有极为特殊的意义。

郑异凡:岁月流逝,“文化大革命”后,“灰皮书”从“反面材料”变成了研究国际共运史和国际政治的必读书,不仅推动了国内国际共运史和国际政治的研究,而且对提高我国在国际学术界的地位产生了积极影响。“灰皮书”的出版是特定历史环境的产物,也带有历史的局限性。

国史研究的一个空白

郭汾阳:“灰皮书”既然有着值得重新认识的价值,因而成为现在人们深入研究历史时的一个新鲜话题,它曾搅起一个持续的“回忆热”,众多过来人对它进行了充满情感的回眸,花城出版社还出版了沈展云所著的《灰皮书,黄皮书》,不过,相比较民间的研究,与之相关的官方研究以及相关档案和回忆等依然阙如(曾任人民出版社总编辑的张惠卿、曾任人民文学出版社副总编辑的孙绳武、出版家沈昌文、翻译家草婴等有片断的回忆,可惜当事人陆定一、胡乔木、胡绳、陈原、王子野、包之静、曾彦修等未及留下回忆)。这些“灰皮书”出版之后,受到了毛泽东的高度重视。无疑,这是我们国史研究的一个很好的切入口,虽然目前它还是一个空白。

“灰皮书”留下的一个理论话题

郭汾阳:关于“灰皮书”,还留下了一个话题:当年为了批判以赫鲁晓夫为代表的“现代修正主义”,由此上溯到其源头的以伯恩施坦、考茨基为代表的第二国际“修正主义”(所谓“老修正主义”),因此出版了一批包括蒲鲁东、拉萨尔、巴枯宁、伯恩施坦、考茨基、福尔马尔、阿德勒、鲍威尔、希法亭、饶勒斯、米勒兰、王德威尔得、普列汉诺夫、托洛茨基、布哈林、季诺维也夫等的著作,那么,如今应该怎样看待这些著作?从“原生态马克思主义”到“马克思之后的马克思主义”、从马克思主义分化为“西方马克思主义”和“东方马克思主义”、从社会主义运动分化为“社会民主主义”和“革命共产主义”,应该如何来认识?邓小平早在1956年就在《马列主义要与中国的实际情况相结合》的讲话中指出:“在普遍真理与具体实际相结合这个问题上,我们党过去吃过许多亏”,特别是“教条主义,就是只知道马克思列宁主义的词句,不从具体情况出发来运用,它使我国的革命遭受过失败和挫折。”后来果不其然。

至于当年我们所热衷于批判的,如认为南斯拉夫实行工人自治、搞市场经济和自由竞争、发展私人企业和引进外资、农村实行自由贸易、容许发展个体经济等,通过“灰皮书”,以为都是灰蒙蒙的城乡资本主义泛滥复辟的典型事例,如今已不言自明。由此可见,“灰皮书”等的出版,是理论和实践双重错误的产物,但错误之中包含着十分复杂的信息,其中甚至也不乏真金的闪铄,比如所谓“灰皮书”的“灰色”性质,后来邓小平于1980年在《答意大利记者奥琳埃娜·法拉奇问》中说:“资本主义要比封建主义优越。有些东西并不能说是资本主义的。”关于第二国际等等,邓小平则在1980年在《处理兄弟党关系的一条重要原则》的谈话中指出:“欧洲共产主义是对还是错,也不应该由别人来判断,不应该由别人写文章来肯定或者否定,而只能由那里的党、那里的人民,归根到底由他们的实践做出回答。人家根据自己的情况去进行探索,这不能指责。即使错了,也要由他们自己总结经验,重新探索嘛!”

邓小平还在1989年会见苏联最高苏维埃主席团主席、苏共中央总书记戈尔巴乔夫时说:“多年来,存在一个对马克思主义、社会主义的理解问题。……经过二十多年的实践,回过头来看,双方都讲了许多空话。马克思去世以后一百多年,究竟发生了什么变化,在变化的条件下,如何认识和发展马克思主义,没有搞清楚。……不以新的思想、观点去继承、发展马克思主义,不是真正的马克思主义者。”我以为,这也是对“灰皮书”出版现象最好的一种诠释。

|