——朱佳木教授访谈录

朱佳木 孙庆忠

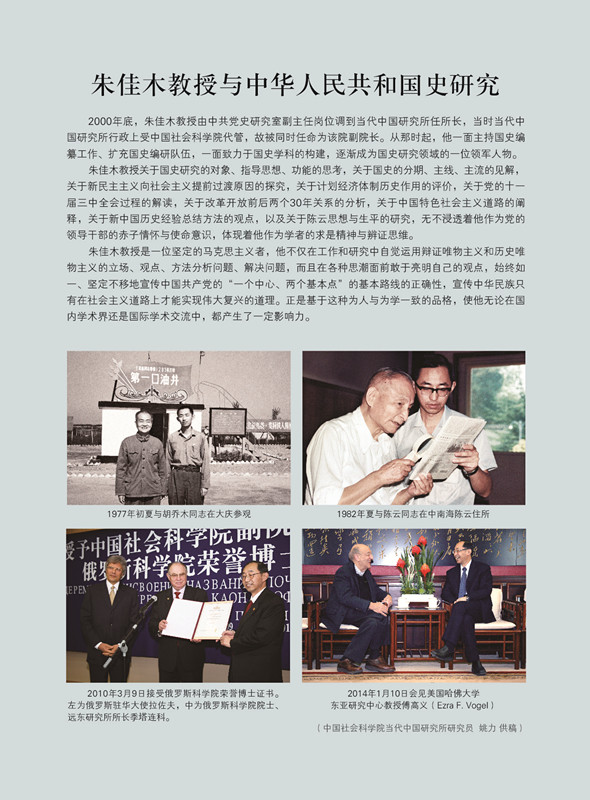

朱佳木,江苏南通人,中共党员,研究员。1946年生于黑龙江省佳木斯市,1970年毕业于中国人民大学中共党史系。1977年任中国社会科学院胡乔木院长秘书,1981年任陈云同志秘书,1985年任天津港务局副局长,1987年任中国社会科学院研究生院副院长、党委书记,1990年任中共中央文献研究室室务委员,1999年任中共中央党史研究室副主任。2000—2012年任中国社会科学院副院长兼当代中国研究所所长、中国地方志指导小组常务副组长。现为中华人民共和国国史学会常务副会长,中共党史人物研究会副会长,中国史学会史学理论分会会长,中国社会科学院研究生院国史系教授、博士生导师。中共十四大、十五大代表。全国政协第十届、十一届、十二届委员。代表作有《陈云年谱》(主编)、《我所知道的十一届三中全会》、《中国工业化与中国当代史》(论文集)、《论陈云》(文集)。

孙庆忠,中国农业大学社会学系教授。

题记:现实问题研究离不开对历史的认识,缺乏史识支撑的现实问题研究是没有根基的。中国当代史从中华人民共和国成立算起,迄今将满65年。尽管这段历史还不够长,距离现实还比较近,但人们由于经历的差别、了解情况的局限,以及观察问题的立场、角度不同,致使对其中一些重大事件、重要人物、重大决策的看法往往分歧很大,有的甚至截然相反。因此,要想在当代中国问题研究中拿出符合或接近客观规律的结论,就不能不对中国当代史中的重大问题有一个比较正确的认识,尤其不能不对中国当代史研究的认识论和方法论有一个总体的把握。正是抱着这样的目的, 2013年12月23日、24日和28日,我们先后三次专访了当代中国研究所原所长朱佳木教授。他直截了当的回答、鞭辟入里的论述,清晰地呈现了他对中国当代史与当代中国问题的真知灼见。现辑录成文,以飨读者。

一、关于中国当代史研究的学科范畴与特点

孙庆忠(以下简称“孙”):中国当代史作为一段历史,至今时间并不长,而且还在持续发展;作为一门学科,登上学术舞台的时间更短,而且其中备受争议的问题颇多。您是党史、国史研究领域的学者,因此我想请您首先谈一些基本问题,例如,什么是中国当代史及当代史研究?当代史研究是否需要秉持一定的立场?当代史与当代现实问题是什么关系,当代史研究是否应该关注现实问题并服务于现实?

朱佳木(以下简称“朱”):我所理解的中国当代史,是指1949年中华人民共和国成立以来,在她的领土、领海、领空范围内社会发展及自然环境变化的历史。所以,中国当代史也就是中华人民共和国史,简称国史。它是中国近代史的延伸,是中国历史的现代部分或当代部分,也就是说,是中国的当代史或现代史。

过去,学术界、教育界曾经把1919年作为中国现代史的起点,这有当时的背景,目的在于区别中国的旧民主主义革命与新民主主义革命。但这样划分近代史与现代史的界线并不科学。我国史学界一直是以1840年作为中国古代史与近代史分水岭的,这样划分的依据是马克思主义关于社会形态的理论,就是说,1840年的鸦片战争标志中国由封建社会进入了半殖民地半封建社会。而1919年五四运动改变的只是中国革命的性质,并没有改变中国社会的性质。因此,如果仍然坚持以社会形态理论作为历史大阶段划分的依据,就应当以1949年中国结束半殖民地半封建社会并开始走向社会主义社会,作为中国近代史与现代史的分水岭。否则,不仅理论上站不住,而且实践上也容易出问题。可喜的是,近来已有越来越多的学者和教材采用了以1949年作为中国现代史开端的观点。然而,现在高校历史课大多还在采用“中国近现代史”的概念,而这个概念中的现代史仍是以1919年为现代史起点的,并一直延至新中国成立之后。在这种情况下,很容易使新中国成立这个改变中国社会性质的划时代事件被淡化,甚至被抹杀。因此,我认为今后应把中国现代史从“中国近现代史”这门课程和学科中独立出来,和当代史合并。合并后可以叫现代史,也可以叫当代史,也可以叫国史。至于再过一二百年,也许会在现代史中再分出一个当代史来。不过那是今后的事儿,现在可以不予考虑。

从学科上划分,中国当代史研究当然属于史学,是中国史学研究的分支学科和组成部分,这是毫无疑义的。1977年,中央决定在中国科学院哲学社会科学部基础上组建中国社会科学院,并任命胡乔木为首任院长。乔木同志一到任就提出新建14个研究所的设想,其中便有中国现代史研究所。后来,他又将14个所扩充为40个所,并将中国现代史研究所改名为中华人民共和国研究所。由于种种原因,这个所很长时间并未能成立,直到1990年成立了专事研究编写中华人民共和国史的当代中国研究所,并由中国社会科学院行政代管。目前,社会科学院里有历史所,负责中国远古至1840年历史的编研;有近代史所,负责1840年至1949年历史的编研。因此,当代中国所的建立刚好填补了社科院史学研究机构中的这个空白。不过,当代所目前是被放在马克思主义学部的。这也有一定道理,因为中国当代史从本质上说,是马克思主义普遍真理与中国实践相结合的历史,是马克思主义在中国实践的历史,是马克思主义研究中的重要问题之一。但就其学科属性来说,它是历史学科而不是理论学科,就如同马克思主义研究尽管包含对历史问题的研究,但毕竟是理论学科而不是历史学科一样。

前面说到,中国当代史、现代史与国史之间在概念上是一回事。但严格分,也有不同之处。如果用当代史、现代史的概念,一般情况下既包括国家的宏观史,也包括地方史和部门史。如果用国史的概念,一般指的都是国家的宏观历史,不包括地方史、部门史。目前出版的国史书,大多都是从这个意义上讲的国史。

讲中国当代史的学科属性,还涉及到当代史与新中国成立后中共党史的关系。它们之间确有许多重叠之处,但我认为这是难免的,也是正常的。中国共产党是领导中华人民共和国的核心力量,党的路线、方针、政策必然对国家的走向产生决定性影响,因此,党史是国史的核心和骨干。但当代史与党史又有很大不同。首先,学科不同,当代史属于史学,而党史属于政治学。其次,二者研究范围、重点、视角不同,学科理论也有所不同。例如,自然领域中的变迁属于当代史范畴,而党史对这一领域中的事,除组织抵抗自然灾害外,其他很难涉及。即使社会领域,例如,人口、婚姻、家庭、民俗、服饰、饮食、语言、娱乐等,党史虽然或多或少也会涉及,但不可能专门研究。例如,中共有人口政策史,但不可能有人口史;中共的政策也会影响服饰,但不会有中共服饰史。中共还有自己的经济思想史、法制思想史等等,但不可能有自己的法制史,新中国成立后也不再有自己的经济史。然而,这些都是当代史的重要内容,是当代史学科必须研究的。再次,学科理论有所不同。比如,关于历史时期的划分、历史主线的概括等等。新中国时期的党史对历史主线一般概括为一条,如中国共产党领导人民进行社会主义革命、建设和改革,或者中国共产党领导人民进行社会主义建设规律的探索,等等。但对于当代史来说,如果仅仅把它们作为主线,则会产生一些不好解释的问题。例如,新中国为什么要由新民主主义向社会主义提前过渡?为什么会发生多起边界自卫反击战?如果对这些问题只用探索社会主义这条主线来解释,很可能导致错误的结论,似乎向社会主义提前过渡的原因是为了搞社会主义、与周边国家发生战争是因为搞社会主义。然而,实际情况并非如此。事实是,在当代史中还有一些历史动机贯穿始终,对一系列重大历史事件起着决定性作用。所以,对当代史主线的概括不一定和党史一样,也可以概括为多条。对这些问题,我在2009年《中国社会科学》杂志上发表的《论中华人民共和国史研究》等文章中,已作过详细论述,这里不再多说。

在阶级社会里,任何以社会为对象的学问,除了语言学之外,都或多或少地带有阶级性、政治性。就是说,从事社会科学研究的人,都不可避免地站在一定阶级或政治力量的立场上,史学工作者当然也不例外。尤其是当代史,由于距离现实近,与当代人利害关系多,它的阶级性、政治性、意识形态性势必更强烈。所谓史学研究要“价值判断中立”,要“终止使用自己或他人的价值观念”,“排除来自政治的、意识形态的、思想权威的各种干扰”,只不过是一厢情愿的幻想或自欺欺人的说教。当前在中国宣扬这种主张的人,自己就没有做到“价值判断中立”,没有“排除来自政治的、意识形态的、思想权威的干扰”。因为,这种主张本身就是一定阶级立场、政治立场的产物。中国历史体裁中有一种方志体,也称地方志。编修方志有一个原则,叫做述而不论。就是说,对历史上发生的事只客观记述,不加评论。但即使这样,遣词用字也不可能不受编修者立场的影响。例如,同样是记述1949年2月3日中国人民解放军接管北平这件事,站在共产党和人民大众的立场上,肯定会写“北平和平解放”;而站在国民党顽固派的立场上,肯定会写北平“沦陷”,或落入“共匪”、“共军”之手。在立场的鲜明上,志书尚且如此,史论结合的史书更可想而知。总之,每个史学研究者都会站在一定阶级、一定政治力量的立场上,这是有阶级社会中不以人的意志为转移的客观事实。克罗齐说,“一切历史都是当代史”,他的意思是说,历史是后人写的,因此不可能不受后人所处时代、思维方式、理解能力的影响。可见,史学研究者都会站在一定立场上书写历史,客观存在的历史与史学研究者写出的历史之间肯定有一定距离,问题只在于这个立场是自觉还是不自觉,这个距离是大还是小。马克思主义肯定史学的阶级性,要求史学工作者自觉站在先进阶级和人民大众的立场上,并不是要我们任凭主观想象和个人好恶,把历史当成是任人打扮的小姑娘,而是要我们运用历史唯物主义的立场、观点、方法,坚持实事求是的原则,使写出的历史最大限度地接近客观的历史,反映历史的真实。

如果把社会科学分为对策研究和基础研究或非对策性研究,我认为包括当代史在内的历史研究都是属于后者的。但这并不意味着当代史研究可以脱离现实,可以不为现实服务。相反,历史研究从来都不是为了历史而历史。中国自古就有用编纂历史为现实服务的优良传统。例如,司马光曾说自己编史书的目的是“鉴前世之兴衰,考当今之得失”。宋神宗索性把他的书命名为《资治通鉴》。正因为如此,我们把历史的功能概括为资政、育人。但我认为,历史除了这个功能外,还有一个功能,就是护国。龚自珍说过,“灭人之国,必先去其史”。就是说,要消灭一个国家,首先都要歪曲丑化它的历史。它的历史站不住,这个国家也就不攻自灭了。当年,日本帝国主义为霸占中国的台湾和东北三省,就竭力推行奴化教育,把台湾和东北的历史从中国历史中剥离出去。陈水扁当政时,为了搞“台独”,也竭力推行“去中国化”运动,把台湾史从中国史中分割出去,把没有台湾的中国史放入世界史课本。既然去人之史可以灭人之国,反过来说,卫己之史不是也可以护己之国吗?我们应当记取苏联由于否定自己历史而导致苏共下台、国家解体的教训,自觉用当代史编研来维护中华人民共和国,防止苏联的悲剧在中国重演。

历史研究既然要为现实服务,就不可能不联系现实,从现实生活中找寻需要研究的历史问题,用历史的经验教训为现实提供借鉴。这对于古代史、近代史研究如此,对于当代史研究尤其如此。因为,当代史是刚刚过去的现实,现实很快将成为未来的当代史。当代史与现实之间的这种密切关系,为当代史研究者联系现实、关注现实,提供了更便利的条件,也提出了更高的要求。但同时应当明确,当代史研究对现实问题的联系与关注,只是为了更深刻地理解历史,更有针对性地研究历史,更准确地找出历史的规律,从而为现实提供历史的经验和教训,而不是像对策研究那样回答怎么办的问题。如果让历史研究者也去回答怎么办的问题,那就把对策研究看得太容易了。搞对策研究的人当然也要研究历史,但他们研究历史主要是为了回答怎么办的问题,因此,不可能像史学研究者那样对历史研究的那么深入、那么细致,否则就没有精力和时间来研究对策了。人的精力和时间毕竟是有限的。

正因为当代史距离现实很近,有许多历史问题与现实问题都搅在一起,因此研究历史、解读历史时更需要把事实搞清楚,把道理讲透彻,做到“以己昭昭,使人昭昭”。就是说自己把问题弄明白了,才能使人家明白。如果自己还是一知半解,怎么可能说服别人呢?我很欣赏马克思在《〈黑格尔法哲学批判〉导言》里面讲的一段话,他说:“批判的武器当然不能代替武器的批判,物质力量只能用物质力量来摧毁;但是理论一经掌握群众,也会变成物质力量。理论只要说服人,就能掌握群众;而理论只要彻底,就能说服人。所谓彻底,就是抓住事物的根本。”我们的一些理论之所以不能说服人,根子恐怕就在这里。