汉字是民族文化的结晶

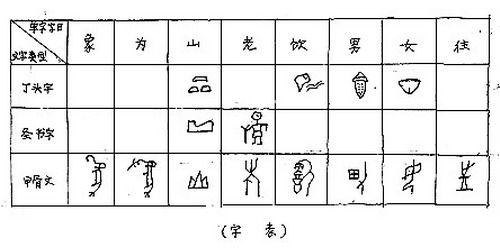

由于先民所处的环境不同,生活方式不同,反映出的文字面貌客观上是很不一样的。同样是为山造字,两河流域的丁头字用三个不连属的山丘表示,埃及圣书字用两个连属的山丘表示,甲骨文用三个连属的山峰表示。

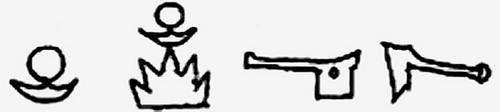

大汶口文化的象形符号,(1)为一团云气托着一轮红日,(2)在(1)下加山形,(3)像斧钺,(4)像锛子。(1)和(2)是自然界的景象,(3)和(4)是人类发明的工具。这些原始文字的取象都是当地先民所熟悉的事物。在近代流行的“三书”架构里(唐兰、陈梦家、裘锡圭都有系统的界说),这些原始文字属于表意字范畴,所描绘的或者是具体事物的形象,或者是生活当中的场景,或者是生活当中的事件,都是“近取诸身,远取诸物”(《说文解字·叙》)的。

《说文解字》解释“象”字说:长耳长鼻,南越一带的大野兽,每三年产子一次,像耳朵、牙齿、四只脚的样子。《说文》是汉代人的著作,说明至少在汉代,大象已经南迁到今广东一带。从考古发掘看,商代中原地区气候温暖,适宜大象生存。商人对象的驯化蔚然成风,达到了很高的水平。《吕氏春秋·古乐篇》说“殷人服象,为虐于东夷”。甲骨文的“为”像以手牵象,正是服象之形,表示“作为”的意思大约是从服象引申出来的。象是先民相当熟悉的动物,服象是先民相当熟悉的行为。两字的创制都是基于先民熟悉的生活。试想,在当时交通不便交流很少的情况下,没有见过大象怎么会知道象有长鼻,并造出长鼻的象字呢!没有见过用象劳作,又怎么能造出表示服象的为字呢!

由于先民所处的环境不同,生活方式不同,反映出的文字面貌客观上是很不一样的。同样是为山造字,两河流域的丁头字用三个不连属的山丘表示,埃及圣书字用两个连属的山丘表示,甲骨文用三个连属的山峰表示。丁头字和圣书字山的写法和甲骨文丘相似。在古汉语里,山和丘是有区别的,山指石头大山,丘指“似山而低”的小土山。这大概和两河流域、古代埃及地势平缓、山峰不高,黄河流域到处崇山峻岭有关。同样是为老造字,圣书字和甲骨文都用老人拄杖这一形象表示,甲骨文老人是长发,圣书字老人和一般人形无别。它们在反映老人不良于行这一点上是共同的,反映的蓄发习俗却是不同的。汉族祖先很早就有蓄发的传统,取象长发的表意字就有老、髟、长等,由它们构成的形声字就更多了。饮字,丁头字从人头从水,是饮水的写照。甲骨文像人抱着酒坛子,是饮酒的写照。大概和两地酒文化的差异有关。汉族祖先很早就发明了酒,汉字里从酉(酒)的字非常发达。当时饮酒成风,致有君王饮酒无度,荒废国政,祀绝国忘的记载。用饮酒表示饮,正是这种强势酒文化的反映。

不同民族思维方式不同,观念形态不同,反映在文字上的差异更大。都是为男女造字,两河流域的丁头字分别用男女生殖器来表示,甲骨文用犁田表示男,用双手放在胸前坐着的女子形象表示女。丁头字着眼男女生理特征,甲骨文着眼社会特征。前者比较直接,后者比较委婉。似乎隐约折射出不同的民族性格。

上面所说的都是造字时的情形。实际上对汉字形体改造也是如此。表示土地神的社,从示从土。到了东周时期,出现了从“木”的写法(《说文》古文,中山王鼎)。为什么社会从木呢?周朝的礼制,二十五家立一个社,各种植那里土地所适宜生长的树木。鲁哀公问社于宰我,宰我说,夏代用松木,殷代用柏木,周代用栗木。原来社旁要种植树,神主要用树木制作。社字从木,反映了社和木之间种种内在的联系。

大汶口文化图画符号

字表

|