[作者简介]刘浩,硕士研究生,四川农业大学政治学院,625014;赵晓霞,教授,四川农业大学政治学院,625014。

*本文系四川省农村发展研究中心基金项目《集中连片特困地区异质人口能力缺失下的慢性贫困研究——以大小凉山彝区为例》(CR1227)的阶段性研究成果。

新中国成立以来,党和国家一直将反贫困作为中国特色社会主义事业的重要组成部分,扶贫成效显著,基础设施明显改善,农村绝对贫困人口数量由1978年的2.5亿减少到2010年的2688万[1],脱贫人数总量堪称世界之最。与新中国扶贫工作同步,四川省西南部凉山彝族地区(以下简称凉山彝区)的扶贫工作也取得了突出成绩。但应该看到,该地区在1956年实现了由奴隶社会向社会主义社会的转变,这种巨大跨越使生产关系与生产力难以完全适应,贫困一直困扰当地群众。分析梳理凉山彝区的扶贫工作,对于中国乃至世界的反贫困理论研究与实践均具有重要的意义。

一、凉山彝区的反贫困概述

自1949年以来,中央人民政府先后完成了五个阶段性的扶贫工作,凉山彝区的扶贫过程与之基本同步,只是第一阶段的时间是从1956年凉山彝区民主改革之后开始。

第一阶段:单一救济式扶贫(1956~1977年)

在这一阶段,国家主要通过紧急救济计划和依托自上而下的民政救济系统,以划拨专项资金的方式,由民政部门对农村特困人口和受灾群众实施救济。1956年民主改革时,凉山彝区的绝大多数彝族群众“衣不蔽体、食不果腹”,因此,消除贫困成为首要任务。1956~1977年,凉山州政府对彝区采取了直接救济和地区建设“双轮驱动”的发展模式。如1956年凉山州政府免费发放农具35万件,救济口粮100多万斤,防寒衣物5万多套,无息或低息农业贷款100多万元,扶持彝族群众发展生产。(数据根据《凉山州志》第十三卷第二章第一节整理所得。详见凉山彝族自治州人民政府网,http://newht.lsz.gov.cn/inc/showdetail.aspx?infoid=28213。)同时,针对彝区无医疗卫生服务机构的问题,凉山州政府特别组织了流动医疗服务队,筹建了县级医疗机构,在地方性疾病频发的村寨还建立了“康复村”。另外,针对彝族地区文化教育的闭塞与落后情况,凉山州政府采取了完全免费的特殊教育政策,利用双语教学来提高彝族群众的文化水平。

这一阶段凉山彝区反贫困的民间直接救济力量主要依靠“家支”(“家支”即家族支系,是凉山彝族社会组织形式,它是以父系为中心、以血缘关系为纽带结合而成的社会集团。),它以成员间的血缘与种族关系为纽带,使得成员之间互相帮扶,在一定程度上对扶贫有所帮助。例如,当“家支”成员遇到灾难时,其他成员会通过“家支”进行一定的经济帮扶。同时,如果有“家支”成员嫁娶、丧葬、修房等情况,其他成员都会出力帮扶。

第二阶段:体制性扶贫(1978~1985年)

1978年后随着全国农村家庭联产承包责任制的实行,凉山彝区的经济建设有了较快的发展。1980~1984年,凉山彝区畜牧业由以前的公有公养一律转变为私有私养,极大地促进了畜牧养殖业的发展。同期农产品价格的上涨使大量彝族贫困群众脱贫致富。农村劳动力向非农领域的扩展,带动了产业结构的迅速提升。1984~1985年,凉山州政府在深入调研的基础上提出在“七五”末期,彝区农民基本要达到“三亩地”(“三亩地”即指一亩高产田,两亩找钱地。截至1990年,凉山州共建成“一亩高产田”206万亩,人均0.7亩;“两亩找钱地”543万亩,人均1.83亩。参见郭佩霞的《凉山彝区政府反贫困研究》,经济科学出版社2008年版,第95页。)建设的战略要求。

这一阶段凉山彝区反贫困的民间力量依然是以“家支”为中心,只是此时“家支”除了传统的互帮互助外,还增加了扶贫、担保等功能,从而提高了彝族群众的自我发展能力。凉山彝区发展起来的一大批企业家,不断通过“家支”影响带动其他彝族贫困群众脱贫致富。

第三阶段:经济开发式扶贫(1986~1993年)

1978~1985年进行的经济体制改革,促使绝大多数贫困地区凭借自身发展摆脱了贫困,但是一些“老、少、边、山”地区由于地理、历史和文化等因素影响,发展依然滞后。因此,1986年中国政府开始进行有组织、有计划、大规模的经济开发扶贫,并第一次制订了国定贫困县标准(1986年国定贫困县标准是以县为单位,年人均纯收入低于150元的县和年人均纯收入低于200元的少数民族自治县,以及民主革命时期做出过重大贡献、在海内外有较大影响的老区县,放宽到年人均纯收入300元。)。同年,国家还制定了以解决基本生存为目标的“二六指标”(“二六指标”指让贫困人口年人均收入达到200元,年人均有粮食600斤。),凉山州有11个县进入国家、省、州的扶贫范围,其中四个国定贫困县、六个省定贫困县、一个州定贫困县。凉山彝区还被列入全国18个集中连片贫困区。凉山彝区虽然在第二扶贫阶段中地区经济得到了一定发展,但是受基础薄弱、发展动力不足和观念陈旧等因素制约,贫困程度依然很深。为此,凉山州政府从1986年起在四个国定贫困县(昭觉、布拖、美姑、金阳)率先开展对牧区的开发扶贫;同时,全州还采取“种、养、加、采”(“种、养、加、采”:种植业、养殖业、加工业、采集业(主要指地方特色可食用植物的采集)。)的扶贫开发方式,每年安排扶贫贴息贷款200万~300万元(数据由凉山州扶贫办提供的《凉山州扶贫开发工作情况汇报》整理所得。),大力发展农牧业生产。截至1993年,凉山州有260万绝对贫困人口初步解决温饱问题,全州基本达到了“二六指标”。[2]

这一阶段受国家扶贫战略转变的影响(即“救济式”转为“开发式”),凉山彝区反贫困民间力量的组织形式、方式也不断呈现多元化发展。除了“家支”外,消除贫困得到了社会的广泛关注,例如妇联组织对贫困妇女开展了针对性帮扶,从宣传自尊、自信、自立、自强的“四自”教育入手,开展了“双学”、“双比”和“三学”、“三比”(1989年全国妇联结合实践工作经验在全国农村妇女中开展“学文化、学技术、比成绩、比贡献”竞赛活动,简称“双学双比”活动。自治区又增加了“学政治、比团结”的内容,也就是“三学三比”竞赛活动。)的竞赛活动,加强了医疗卫生服务的权益维护,这些帮扶举措对彝区贫困妇女的脱贫产生了重要作用。

第四阶段:综合开发式扶贫(1994~2000年)

随着改革开放的不断深入和扶贫力度的不断加大,中国贫困人口由1985年的1.25亿减少到1993年的8000万。[3]中国的贫困人口主要集中于西部地区,为了缩小地区差距,实现共同富裕,国务院于1994年3月制定了全国扶贫开发的纲领性文件《国家八七扶贫攻坚计划》。与此相应,凉山州也根据《国家八七扶贫攻坚计划》和《四川省七——八扶贫攻坚计划》标准,制订并实施了《凉山州七二一〇扶贫攻坚计划》,主要在加强基础设施建设,改善教育、医疗卫生设施和形象扶贫等方面做出了明确要求,提出未来七年主要以“形象扶贫”、“移民扶贫”工程为重点。1994~2000年间,凉山州政府针对彝区开展了独具特色的“形象扶贫”工程,使32万户、160万人改变了“人畜混居”的状况。同时,全州还率先实施了“移民扶贫”工程,开创了以扶贫开发为主线,结合生态治理、环境保护,结合农业综合开发,结合少数民族发展的“三结合”移民扶贫模式,有组织、有计划地通过集中安置、插花安置,使缺乏基本生存条件的13万贫困群众得到了安置。[2]

这一阶段受到国家综合式扶贫开发方式的影响,凉山彝区反贫困的民间力量由原来的“家支”和妇联组织逐步扩展到国内和国际多个专业扶贫机构。例如,中国扶贫基金会从1998年以来连续5年对大凉山彝族地区进行房屋改造;光彩促进会也对凉山彝区的基础设施进行了多次优化改善;世界银行为凉山彝区多个贫困县提供了贷款扶持等。

第五阶段:可持续发展式扶贫(2001~2010年)

2000年底,中国政府在认真总结了前四个扶贫阶段工作后指出,除了极少数生活在自然环境恶劣地区的贫困人口外,全国农村人口基本实现温饱。尚未解决温饱问题的贫困人口虽然为数不多,但贫困程度深,减贫难度大,一般的经济增长难以带动其发展,常规扶贫手段也难以奏效。因此,中国政府提出了新的扶贫规划《中国农村扶贫开发纲要(2001~2010年)》(以下简称《纲要》)。凉山州的17个县市中有11个县被纳入国家扶贫开发工作重点县,1188个村纳入重点扶持的贫困村,全州农村人均年收入1500元以下的贫困人口有172万人。[4]在此阶段,凉山州根据《纲要》和《四川省农村扶贫开发规划(2001~2010年)》的要求,制定并实施了《凉山州农村扶贫开发规划(2001~2010年)》,大力实施“统筹型、捆绑式”扶贫开发,取得了阶段性成效。2001~2010年国家、凉山州政府对彝区累计投入扶贫资金40.9亿元,对14.1万户贫困群众进行了“三房”改造(“三房”改造指对木板房、茅草房、石板房等破旧危房进行的改造。),受益群众达63万人;完成新村扶贫建设1188个;完成移民扶贫5.85万人;完成271所乡镇中心校和161所乡镇卫生院改扩建任务。(数据根据凉山州扶贫办提供的《凉山州扶贫开发工作情况汇报》整理所得。)按国家2010年制定的贫困县标准(中国2010年制定的贫困线标准是年人均纯收入低于1274元人民币。),凉山州贫困人口从2000年底的169.28万降至2010年的54.21万;农民人均年纯收入从2000年的1361元增加至2011年的4565.4元。[5]

这一阶段凉山彝区反贫困的民间力量得到国内外非政府民间组织广泛关注,具体如妇联组织对妇女儿童权力的保护,中国扶贫基金会对凉山彝区住房改造的基金投入,美国福特基金会对彝族地区妇女参与功能性脱盲脱贫项目,德国赛义德基金会对凉山友好教育扶贫项目等,对凉山彝区的反贫困工作起到了重要作用。

二、凉山彝区慢性贫困的成因及特征

与全国其他地区相比,凉山彝区的贫困实质属于慢性贫困(从20世纪80年代起,发展经济学家开始从动态视角研究贫困,并以贫困持续的时间和数量分为暂时贫困和慢性贫困。慢性贫困的主要特征是贫困的持续性,且把5年持续贫困作为衡量标准。参见何昌福、吴海涛的《暂时贫困和慢性贫困:定量分析方法综述》,《农村经济与科技》2011年第4期。),具有独特的成因及特征。

(一)凉山彝区慢性贫困问题的成因

凉山彝区慢性贫困问题之所以范围广、程度深,返贫率高且代际效应明显,是由于特殊的自然环境、民族历史、人文观念和经济基础等因素的综合影响。

1.自然环境恶劣是造成该地区慢性贫困的客观原因

凉山彝区贫困人口80%居住于海拔高达2500~3000米的山区,气候条件恶劣,土地贫瘠,农业水利设施欠缺,只能种植一些耐寒、耐旱的农作物,如洋芋、苦荞等,经济收入较低。据统计,2009年凉山州年人均GDP为14306元,远远低于全省和全国平均水平的17339元和25575元。(数据分别根据《凉山州2009年国民经济和社会发展统计公报》、《2009年四川省国民经济和社会发展统计公报》和《中国统计年鉴·2010》整理所得。)另外,特殊的地形、地貌使自然灾害频发,这就大大增加了凉山彝区的返贫几率。如2007年凉山州会理县连续遭受暴雨洪涝灾害,造成经济损失多达6000万元[6],部分当地群众重新陷入贫困。

2.社会发育缓慢是造成该地区慢性贫困的历史原因

从地区社会发展方面来看,凉山彝区民主改革前仍处于奴隶社会,生产力发展缓慢。社会改造完成以后,该地区由原来的奴隶社会一步跨越到社会主义社会,这一跨越并没有彻底消除旧时代的痕迹,生产力落后、基础设施薄弱和人口素质低等依然存在,其自我发展能力仍然低下,贫困问题十分沉重。从地区贫困人口自身发展来看,凉山彝区贫困人口长期处于奴隶社会,新中国成立后,人民政府长期采取的“输血式”扶贫,助长了“等、靠、要”思想,其自身的“造血”能力不足。

3.人口素质低下是造成该地区慢性贫困的主观原因

凉山彝区人口素质对该地区慢性贫困的影响,可以从文化素质与思想观念两方面来解析。

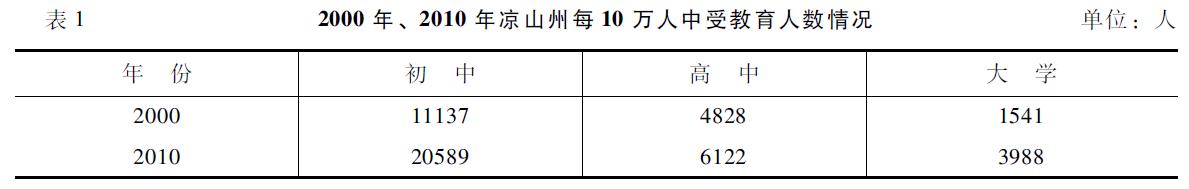

从文化素质来看,贫困人口大多受教育程度偏低,2010年与2000年相比,凉山州每10万人中具有初中、高中和大学文化程度的人数显著增加,15岁及以上人口文盲率也由2000年的28.84%下降为19.31%,教育扶贫效果显著,人口素质增长加快(详见表1)。但是与全国、全省相比,每10万人中具有大学文化程度的人数分别少4942人和2687人、高中文化程度的人数分别少7910人和5125人、文盲率分别高出15.23个和13.87个百分点[7],差距十分明显,人口受教育程度仍普遍偏低。此外,地方财政对于凉山彝区的教育投入有限,师资力量不足,且教育资源主要集中于县市一带,偏远山区的孩子无法享受到优质的教育资源。第三,职业教育机构数量少且分布不均,导致贫困人口的再教育受到限制。贫困人口陷入“穷—愚—穷—愚”的恶性循环之中。

资料来源:《新世纪凉山州人口发展变化新特点》,四川省人民政府网,http://www.sc.gov.cn/10462/10883/11066/2011/5/30/10163552.shtml。

从思想观念来看,在民族文化的传承与发展中,在优秀文化继续发扬的同时,某些糟粕也一直裹挟其中。首先,受思想观念和历史因素的影响,凉山彝区存在“读书无用”的思维定势,越贫困的家庭越不让孩子读书。其次,“知足常乐、安于现状”的生活观,使凉山彝区缺乏自主创新及摆脱贫困的能力。再次,存在不良的消费观念。凉山彝区的许多地方仍流行婚丧嫁娶大操大办的习俗,有的甚至为此卖掉祖屋或耕田。此外,原来强调节庆礼俗、有序礼节、神灵境界、社会和乐的彝族原始酒文化也发生了错位,酗酒已成为彝区脱贫的障碍。

4.经济基础薄弱是造成该地区慢性贫困的直接原因

新中国成立后的持续扶贫特别是1978年以来,政府加大对革命老区、民族地区和边远山区的扶贫力度,使凉山彝区的经济面貌发生了重大变化。但与全国其他地区相比,凉山彝区依然工业基础薄弱,乡镇基础落后,生产力水平低下,农民拥有的节余资金少,难以进行扩大再生产。[8]再者,在政府扶贫款中生产性投资少,且因特定的自然环境、历史文化和民族特点因素的影响,使得该地区资金积累缓慢,投资效益偏低。

(二)凉山彝区慢性贫困问题的特征

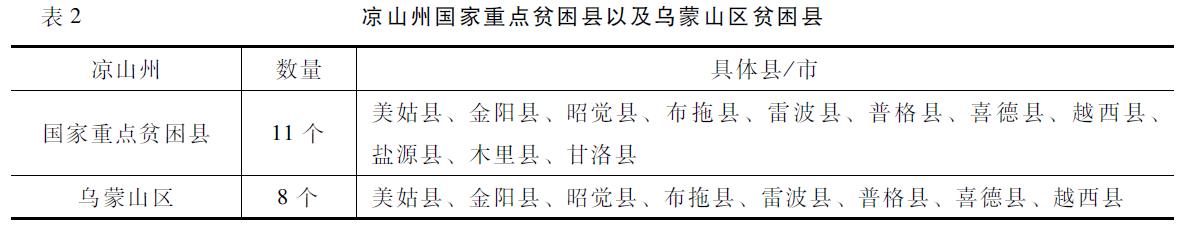

凉山彝族自治州有17个县市,国家级重点贫困县就有11个,其中8个分布于集中连片特困地区之一的乌蒙山区(见表2)。乌蒙山区按照新的国家标准计算,2006年的贫困发生率为72.5%,比全国水平高出31.7个百分点。[9]同时,凉山彝区持续5年以上的慢性贫困问题相当突显。

资料来源:国家统计局住户调查办公室编《2011中国农村贫困监测报告》,中国统计出版社2012年版,第114页。

1.慢性贫困的范围广、程度深

从慢性贫困的范围来看,凉山州有11个国家重点贫困县,其中8个贫困县既是国家重点贫困县,也是集中连片特困地区乌蒙山区的重点扶贫县,占到凉山州总县市的47.1%。据州扶贫办统计数据显示,2000~2010年,凉山州的贫困人口由169.28万人减少到54.21万人,[5]其中绝对贫困人口有38.3万人,低收入人口14.6万人。同时,全州农民人均纯收入也由2000年的1361元增加至2010年的4565.4元。[3]可见,凉山州在《中国农村扶贫开发纲要(2001~2010)》的实施期间取得了显著的扶贫成效。但是从新阶段凉山贫困人群的分布来看,90%的贫困人口在凉山彝区。《四川统计年鉴》显示,2009年凉山州11个国家重点贫困县中乡村人口有2122356人,而贫困村人口却高达718911人,占11个国家重点贫困县乡村总人口的33.87%。从慢性贫困的程度来看,凉山州农村居民人均纯收入由2007年的3186.8元提高到2011年的5538.3元,平均每年增长470.3元。同时,四川省2007年的农村居民人均纯收入为3546.7元,截至2011年全省农村居民人均纯收入6128.6元,平均每年增长516.4元。可以看出,凉山州的农村居民平均纯收入连续5年低于全省平均增长水平。与此同时,凉山州2007~2011年农村居民的恩格尔系数分别为59.9%、62.1%、58.7%,56.3%、56.9%,连续5年的恩格尔系数都大于50%,说明该地区家庭收入偏低,食品消费支出比重过大,贫困问题严重,贫困程度深。(数据分别出自2008~2012年《四川统计年鉴》,中国统计出版社2008~2012年出版。)

2.慢性贫困的返贫率高

凉山彝区减贫难度大、返贫人口多,现仍有80%的凉山彝族贫困人口居住于二半山区和高寒山区,他们的经济收入主要依靠农产品,风调雨顺时他们就暂时脱贫,反之则返贫。这一地区暴雨、冰雹、旱灾和泥石流等自然灾害频发,如2008年昭觉县受灾耕地32550亩,受灾人口24696人。再如2012年喜德县发生特大洪灾,全县24个乡镇中有17个受灾,8420户房屋倒塌或严重损坏,10万余人陷入贫困[10],因灾返贫现象严重。从基础设施方面来看,凉山彝区贫困人口大多处于山区,道路设施、自来水设施、邮电设施、医疗卫生设施和文化设施都不完善。从医疗卫生服务设施来看,凉山州从2007~2011年卫生机构床位数由9779个增加至13410个,2007年卫生机构床位数占全省的4.56%,而2011年卫生机构床位数占全省的4.01%。5年来凉山州卫生机构床位数虽然在数量上有明显增加,但是在全省中的比重却逐年下降(见表3),显示出凉山州在医疗卫生投入方面存在不足。根据凉山州政府公布的数据,在2000~2008年间累计返贫的人口大约有13万,而昭觉等县的返贫率甚至在20%以上。[11]

资料来源:2008~2012年《四川统计年鉴》,中国统计出版社2008~2012年出版。

3.慢性贫困的代际传递明显

中国在“十一五”规划中首次提出了“贫困代际传递”这一概念,指出要更加注重对贫困家庭子女的扶助,通过寄宿学习、家庭寄养、社会托养、免费职业教育等,改善其成长环境,防止贫困代际传递。凉山彝区贫困人口代际传递明显。从受教育机会来看,长期贫困的父辈们受经济条件和观念的影响,对子女教育投资偏少,导致子女受教育的机会下降。凉山州2007~2011年国民经济和社会发展统计报告显示,5年间该地区小学辍学率分别为6.42%、6.21%、5.23%、4.79%、3.92%(数据根据2007~2011年《凉山州国民经济和社会发展统计公报》整理而得。),虽然小学辍学率在持续降低,但是仍存在较高的辍学率。又由于教育基础设施薄弱,教学质量偏低,致使大部分贫困家庭的子女在就业竞争中处于弱势。上述原因使贫困家庭子女因自身综合素质较低,就业机会偏少,收入水平较低而陷入新一轮的贫困。

三、凉山彝区反贫困的经验启示

新中国成立后,凉山彝区顺利完成了政府主导的五个阶段的反贫困工作,扶贫成绩突出、扶贫效果显著。在贫困问题极复杂、程度极深的凉山彝区,反贫困的基本经验可以概括为“四个一”,即一个坚实基础、一个重要前提、一种特殊方式和一个明确目标。

(一)经济发展是凉山彝区反贫困的坚实基础

1978年以来,凉山彝区进行的经济体制改革,极大地提高了彝族贫困群众的劳动热情,当地的土地利用率和贫困群众的收入大幅度提高,地区经济平稳快速增长,极大地促进了彝区贫困群众从农业向非农领域转移,很好地解决了贫困群众的就业问题,增加了贫困群众的收入。同时,国家、凉山州政府对凉山彝区的经济投入不断增大,促进了基础设施建设、教育文化和医疗卫生事业的快速发展,彝族贫困群众的综合素质大幅提高。对彝族贫困群众的免息或贴息贷款不断加大,彝族贫困群众的生活条件有了明显改善,贫困人口数量显著减少、程度显著减轻。这些都充分体现了经济发展在凉山彝区反贫困的基础地位。

(二)政策保障是凉山彝区反贫困的重要前提

1956~2010年,凉山州政府先后出台了一系列的扶贫政策,影响较大的有:《凉山州七二一〇攻坚规划》、《凉山州农村扶贫开发规划(2001~2010年)》等,对贫困彝区的基础教育实行完全免费的特殊政策;对丧失劳动能力与无人赡养的人实行“五保户”救济政策;对地方性疾病严重的区域,施行“康复村”救济政策。这一系列的扶贫政策在社会保障、义务教育、医疗卫生和财政转移等方面表现得尤为突出,为凉山彝区反贫困提供了重要的政策保障。

(三)渐进扶贫是凉山彝区反贫困的特殊方式

自1956年以来凉山彝区采用了渐进式的扶贫方式。1956~1977年,凉山州政府针对彝区的反贫困实行以单一直接救济为主,地方民间力量“家支”的帮扶为辅。1978~1985年,凉山州政府在大力发展地方经济的同时,不断激发彝族贫困群众的生产积极性,增加其经济收入。但是,这个时期贫困群众的温饱问题依然没有解决,加之受自然灾害的影响,扶贫方式仍以政府的直接救济为主、民间力量“家支”帮扶为辅。1986~1993年,凉山州政府加大了对彝区的专项经济投入,并出台了一些促进农业经济发展的优惠政策,使得彝族贫困群众经济收入持续提高,脱贫人口大幅度增加。同时,民间力量除“家支”外还增加了妇联组织,对当地妇女扶贫工作做出了很大贡献,此时期依然以当地政府开发扶贫为主,民间扶贫力量为辅。1994~2000年,凉山彝区因灾返贫、因病返贫问题相当突出,当地政府开始实施“形象扶贫”、“移民扶贫”等扶贫工程。此时,民间扶贫力量“家支”的作用甚微,主要依靠国内外的社会团体。2001~2010年,凉山彝区经历前四个阶段扶贫后,贫困人口显著减少,基本实现全面温饱,剩下的极少数彝族贫困群众,其贫困问题极深极切,当地政府开展了可持续发展式扶贫,同时,国内外各大扶贫机构、组织与政府密切合作,扶贫作用明显。此时期,政府和民间扶贫组织在扶贫工作中的作用与力量同等重要。由以上五个阶段可以看出,凉山州政府针对彝区的扶贫方式是循序渐进的,是当地政府和民间扶贫力量合理交替、逐步深入的发展过程。

(四)全面小康是凉山彝区反贫困的奋斗目标

中共十八大报告中明确提出了全面建成小康社会的战略目标。从凉山彝区五个阶段扶贫工作来看,当地政府主要从经济、政治、文化、社会和生态环境五个方面来促使全面小康社会的建成,实现贫困村向新农村、小康村的转变,贫困户向宽裕户、小康户的转变。[12]

从凉山彝区已经完成的五个阶段反贫困工作来看,既有许多成功的经验,也存在一些教训。在今后的扶贫工作中,我们应正视民间力量“家支”在凉山彝区反贫困中的作用,审视“输血式”扶贫在凉山彝区反贫困中的重要性,重视贫困群众在凉山彝区反贫困中的主体地位。

[参引文献]

[1]《中国2.5亿农村贫困人口成功脱贫压力挑战仍然艰巨》,人民网,http://politics.people.com.cn/GB/1026/15796223.html。

[2]《扶贫开发书写凉山跨越新篇章》,凉山新闻网,http://www.ls666.com/html/News_special/LS_60year/2012-08/20120822_grow_60year_88823.html。

[3]陈标平、胡传明:《建国60年中国农村反贫困模式演进与基本经验》,《求实》2009年第7期。

[4]《凉山彝族自治州“十一五”扶贫开发工作情况》,凉山彝族自治州人民政府网,http://www.lsz.gov.cn/2011xxgk/ghjh/a66a57da-9fe9-4d99-ad45-1f69bfc1ba22。

[5]王云、李清波、徐登林:《写就扶贫开发新篇章——凉山州十年扶贫成就掠影》,《四川日报》2012年4月10日,第9版。

[6]《对凉山贫困地区返贫现象的思考》,凉山彝族自治州人民政府网,http://www.lsz.gov.cn/2011xxgk/next/5d77391e-6ac2-4241-bd85-d840b34b7617。

[7]《新世纪凉山州人口发展变化新特点》,四川省人民政府网,http://www.sc.gov.cn/10462/10883/11066/2011/5/30/10163552.shtml。

[8]何荣修:《凉山州的贫困与反贫困》,《天府新论》2000年第S1期。

[9]国家统计局住户调查办公室编:《2011中国农村贫困监测报告》,中国统计出版社2012年版,第114页。

[10]《喜德吹响灾后重建“集结号”》,凉山新闻网,http://www.ls666.com/html/News_Center/LS_News/2013-01/20130111_shizheng_92048.html。

[11]陆铭宁:《农村贫困问题及对策——四川省凉山州的实证分析》,《农村经济》2012年第11期。

[12]《到2020年贫困地区与全省同步全面小康》,四川省人民政府网,http://www.sc.gov.cn/10462/10464/10797/2012/2/5/10197606.shtml。

[责任编辑:杨文利]