1962年2月24日,“中央研究院”举行第五次院士会议,选举新一届院士。胡适几位在海外的学生,或隔代门生如吴健雄、袁家骝、吴大猷、刘大中等皆从美国来到台湾,聚集一堂以示助势。胡虽身体健康不佳,但仍精神亢奋地出席了会议。下午5时,胡适又出席了中研院举办的酒会,入席者达一百余众。胡适满面含笑登台致词,曰:“今天是中央研究院迁台12年来,出席人数最多的一次院士会议。令人高兴的是海外4位院士也回国参加这次会议。中央研究院第一次院士是在大陆上选出的,当时被提名的150人,选出了81位。现在一部分是过去了,有的在大陆,只有20多位在台湾。中央研究院在此恢复时,只有19位活着在台湾。今天上午第五次院士会议,经过了三次投票,结果选出七位院士。二位在台湾,五位在海外。在台湾的是梅贻琦、陈槃,在海外的是任之恭、柏实义、程毓淮、李景均、何廉。十几年来,我们在这个孤岛上,可算是离群索居,在知识的困难、物质的困难情形之下,总算做出点东西。”又说:“我今天还可以讲一个故事。我常向人说,我是一个对物理学一窍不通的人,但我却有两个学生是物理学家:一个是北京大学物理系主任饶毓泰,一个是曾与李政道、杨振宁合作证验对等律之不可靠性的吴健雄女士。而吴大猷却是饶毓泰的学生,杨振宁、李政道又是吴大猷的学生。排起行来,饶毓泰、吴健雄是第二代,吴大猷是第三代,杨振宁、李政道是第四代了。中午聚餐时,吴健雄还对吴大猷说:我高一辈,你该叫我师叔呢!这一件事,我认为生平最得意,也是最值得自豪的。”

胡适讲到这里,由李济与吴大猷分别讲话,李济对台湾的学术前景表示“不敢乐观”,而吴大猷则表示不必悲观,吴氏说:“我们要把基础栽培起来,绝对没有捷径。像杨振宁、李政道这样的天才,尚需八九年的训练才能成熟。一个国家更得加倍努力的时候,要20年才能有个标准。我觉得李济先生不必悲观。”吴大猷言毕,胡适接着说:“我赞成吴大猷先生的话,李济先生太悲观了。”接着针对吴大猷所讲的“不知哪位先生首先提出迎头赶上这句颇有些不自量力和投机意味的话”,胡适道:“我们中央研究院从来没有说过什么太空、迎头赶上的话,我去年说了25分钟的话,引起了围剿,不要去管他,那是小事体,小事体。我挨了40年的骂,从来不生气,并且欢迎之至,因为这是代表了中国的言论自由和思想自由。”

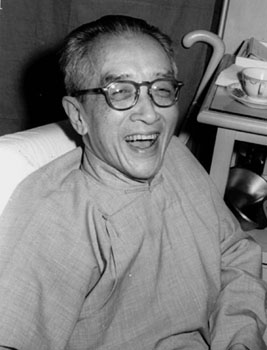

进入风烛残年的老胡适真的是老了

心脏病发作倒地

据胡适的助手、当时在酒会现场的胡颂平说:“先生讲到这里,声调有些激动。”又讲了几句言论自由之类的话,“正在大声疾呼的时候,突然把话煞住,也许感到(身体)不适了。急忙接着说:好了,好了,今天我们就说到这里,大家再喝点酒,再吃点点心吧,谢谢大家。 ”立在不远处的胡颂平看了下表,此时正是六点半,客人开始陆续散去,胡适仍站在原处含着笑容和一些人握手告别。当他正要转身和一位客人说话时,忽然面色苍白,晃了一晃便仰身向后倒下,后脑先碰到桌沿,再摔倒在磨石子的地上。站在他附近的凌鸿勋、钱思亮等连忙伸手来扶,但为时已晚,一代博学硕儒溘然长逝。

当年傅斯年倒于台湾“议会”大厅,胡适又死于同一孤岛的演讲大厅,两位亦师亦友的文化巨人,竟都选择了这样的方式倒下,令人不得不想到这是前世结下的因缘与一种心灵的呼应。傅斯年在活着的时候曾不止一次说过:“谁都没有资格骂胡适之,只有我可以骂,只有我才有资格骂。”现在,于九泉之下寂寞日久的傅斯年总算又有“开骂”的对象了吧。

胡适带着“朋友”式的微笑匆忙走了。噩耗传出,台岛震动,学界同悲。蒋介石闻讯,当晚亲笔泼墨挥毫,写下了“新文化中旧道德的楷模,旧伦理中新思想的师表”的挽联,以示哀悼。第二天,宋美龄专程赴胡宅看望了处在悲恸中的胡适夫人江冬秀,劝其节哀,保重身体。2月27日,蒋介石派专人送来亲笔手书的挽额“智德兼隆”四个大字。3月1日,蒋介石亲自前来吊唁。6月27日,蒋介石又以“国民政府”的名义颁布褒扬令,有“中央研究院院长胡适,沈潜道义,浚瀹新知。学识宏通,令闻卓著。首倡国语教育,对于普及教育,发扬民智,收次甚宏”等语。

|