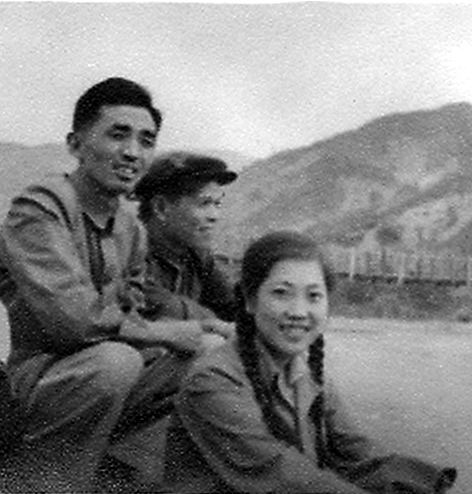

江晓天(左)、萧也牧(中)、毕方1955年在四川灌县

在我读高中和上大学的上个世纪五六十年代,《红旗飘飘》丛刊是同学们最喜爱的课外读物。由此它就成了我们这一代人的集体记忆。有位名叫赵亚山的读者就曾满怀深情地在2001年6月26日《人民日报》上说:“一晃40年过去,《红旗飘飘》是我最心爱的藏书之一。我从乡下来到省城,又在省城先后搬家9次,多少回精简淘汰家什,我都舍不得《红旗飘飘》离开我,尽管它纸张发黄变脆。”曾经在中国家喻户晓的长篇小说《红岩》,就是在刊登于《红旗飘飘》第6集上的《在烈火中得到永生》的基础上创作而成的。而2007年下半年在中央电视台热播的电视连续剧《特殊使命》,是根据《红旗飘飘》第17集上庞智的回忆录《古城斗“胡骑”》改编的,却鲜为人知。为此,我前不久特意去采访了《红旗飘飘》停刊前的负责人陈碧芳(即作家毕方)。

一

毕方如今79岁高龄,为照料患病的老伴钟涛,已搁笔多年。但她仍反应灵敏,记忆清晰,告诉我说:“《红旗飘飘》创刊时仅三个半人。即中国青年出版社文学编辑室传记组的三个编辑:张羽、黄伊和王扶。另半个是分管该刊的编辑室副主任萧也牧。萧也牧被错划为右派后,由新来的编辑室副主任章学新分管,安排刘平当了传记组组长,刘平下乡劳动锻炼时,才临时调我去当了《红旗飘飘》的负责人。”

提起萧也牧,毕方很有些激动,说:“萧也牧是个好编辑,更是个有才华的作家。你想想,全国有成千上万种刊物,没有一个刊名中带有动词的,唯有《红旗飘飘》,一个‘飘’字不够,‘飘飘’,多形象,多生动呀!这个特别有个性、有诗意的刊名,就是萧也牧起的。”

吃水不忘挖井人。作为《红旗飘飘》的一个老读者,我对萧也牧也更增添了一分敬意。我问毕方,受广大读者欢迎的《红旗飘飘》,为什么不是期刊,而是不定期的丛刊呢?她就向我说起了《红旗飘飘》创办经过——

中国青年出版社是靠英雄人物传记故事起家的。从1951年到1957年,文学编辑室执行团中央关于培养一代社会主义新人的指示,着重抓了关于描写英雄人物的传记故事和传记小说的出版,先后出版了《刘胡兰小传》、《青年英雄的故事》、《董存瑞》、《卓娅和舒拉的故事》、《普通一兵——马特洛索夫》以及《牛虻》、《钢铁是怎样炼成的》、《伏契克文集》等书,在青年读者群中产生了巨大影响,对一代新人世界观的形成,起了极好的作用。为了加强这类读物的编辑出版工作,1956年,在全国青年文学创作会议后,文学编辑室分成了四个组,其中专门成立了一个传记组,来编辑出版为群众所欢迎的革命领袖、革命先烈、英雄人物的传记故事、传记小说和老一代的革命回忆录。

张羽1921年生,时为35岁;黄伊1929年生,时为27岁;王扶1938年生,时为18岁。他们仨朝气蓬勃,热情似火,传记组一成立,就立即向全国撒开大网,搜集材料,拟订选题,物色作者,开展组稿工作。为了多出作品,他们不是坐在家里等吃现成饭,而是走出去展开活动,同新老作家广泛接触。这样,依靠社会力量,获得了大量线索,拟订了一个可观的选题计划,列名立传或宣传事迹者达百多人,包括秋瑾、孙中山、廖仲凯、李大钊、毛泽东、朱德、瞿秋白、蔡和森、闻一多、聂耳、陈赓、江竹筠、吉鸿昌、柳直荀、恽代英……并且都已物色了作者。但过了几个月之后,在他们陆续收到的稿件中,达到出版水平的成部头稿件却寥寥无几。

一天,很想为青年读者干一番事业的黄伊有点沉不住气了,当着张羽的面发起了牢骚:“阁下在首届全国青年创作会议前后,公刘呀,白桦呀,流沙河、梁上泉等人的诗集,出了一本又一本。而我呢,三天两头跟解放军文艺丛书编辑部要稿子,终于争来《高玉宝》、《我们播种爱情》和《红日》……多热闹呀!现在倒好,什么也没有,寂寞呀寂寞。幸好江晓天到中央高级党校学习去了,否则不挨剋才怪呢!”沉稳的张羽劝他说:“发不出稿不能怪我们。你看,来稿不老少,可有的篇幅短,出不了单行本。有的长稿,又只是几个片断精彩,要反复修改加工才能出书。”黄伊无奈地长叹了一口气。就在这时,张羽灵机一动,想出了一好主意:“从前郭沫若他们在香港搞民主运动,抓着一个好主题就编什么丛书,我们是不是可以编一个丛刊呢?”他转过头来对王扶说:“你去请小武过来一下。”

当时,文学编辑室主任职务由萧也牧(即吴小武)代理,他过来听了张羽创办一个丛刊的设想,说:“出版描写英雄人物和革命斗争读物,从来都是我们中青社的重点。你这个想法很好。”接着,他就和传记组三个编辑一起议论起了办刊宗旨和实施方案来了。在说到起什么刊名时,萧也牧说,他最近想写一个中篇,题目叫《渔船儿飘飘》。党中央的刊物叫《红旗》,我们的丛刊叫《红旗飘飘》如何?黄伊一听就拍了一下巴掌:“对呀,共青团是党的助手和后备军。党中央高举的‘红旗’,我们当然应该让它高高飘扬!”

萧也牧要张羽根据那天的讨论和原来的设想,起草一个计划,包括刊名、宗旨,等星期天江晓天从党校回来时同他合计合计,再去向社长朱语今请示。朱语今抗日战争时期曾在重庆参与办过《新华日报》,老行家了。1956年11月29日,在一次讨论传记组工作问题的会上,他一听萧也牧汇报的创办《红旗飘飘》丛刊的方案,就点头批准了。经过一个多月的紧锣密鼓的筹划,1957年5月,《红旗飘飘》第1集就问世了。

我想也是,假如不是办丛刊,而是申办一个由邮局发行的期刊,层层报批,少则几个月,多则一年半载,才能把刊号拿到手。哪能像《红旗飘飘》这样,很快就创办成功呢?正如萧也牧在《红旗飘飘》第1集《编者的话》(即发刊词)中所说:“在我国人民革命的历史上,有着多少可歌可泣,惊天地、泣鬼神的事迹!但是这一切,对于当今一代的青年,并不是熟悉的。因此,他们要求熟悉我们人民革命的历史,并从英雄人物的身上吸取精神力量,建设壮丽的社会主义事业,保卫我们伟大的祖国;时刻保持蓬蓬勃勃的朝气。不怕任何风险,勇于克服困难,无限忠诚于人民的事业。读者的心情,是完全可以理解的。……为了满足广大读者的迫切需求,我们除了组织各方面的作者,写作这类读物以外,同时,我们筹办了这个专门发表描写英雄人物和革命斗争的作品的丛刊。”

|