发出这封信的时间大约是1963年2月16日或17日。时任毛泽东秘书的林克在一篇文章里详细地回忆了毛泽东从看到《中国青年》的信到题词的全过程。由于这篇文章所披露的细节特殊而又重要,用别的方式转述可能导致失真,现将其照抄如下:

记得大约在1963年2月中旬的某一天,《中国青年》杂志准备出版一期学习雷锋专辑,该杂志编辑部给毛主席写了一封信,请他为学雷锋题词。在我收到这封信时,毛主席正在北京,住在中南海丰泽园里的菊香书院内。这是一个古老的四合院、四面各有5间房、院落中间有几颗柏树。毛主席的我是就在北屋东头的两间房,说是两间,其实是一间,因为中间没有隔扇隔开。这间20多平方米的房间,说是卧室,其实也是他的办公室、餐厅兼会客室。因为他在菊香书屋居住地大部分时间就是在这间卧室读书看报、批阅文章、会客和用餐。为了工作方便,我的办公室兼卧室就在菊香书院的东院里,这个院种了一些花木,是毛主席平时散步的地方。我住的地方离毛主席的寝室只有几十米之遥,这样有事可以随时找到。

当天,值班警卫打电话告诉我,毛主席已经醒了。根据多年的习惯,他醒来第一件事就是要秘书把最新收到的文件、资料送给他。因此,在接到电话后,我立即拿出已选好要送给批办和阅处的文件和资料,其中有《中国青年》杂志请毛主席题词的信,来到毛主席寝室。这时,只见他已穿好睡袍,身上仍盖着毛巾被,半躺半坐地斜倚在床背上看当日的报纸。见我走进屋来,他把报纸随手放在左边床上堆得有两尺多高的书堆上。我把文件资料放在他的床头的长桌上。床的左方紧挨着长桌有一张方形的藤桌,桌上也堆满了文件和资料。我在藤桌西边一张椅子上坐下来,面对着毛主席,向他汇报了需要批阅的文件、重大的国际新闻、也提到了《中国青年》杂志请他题词的信。随后,我便离开他的寝室。

大约过了两三天,《中国青年》杂志编辑部的同志打电话到毛主席办公室,询问主席是否已经答应写题词。当时,我了解毛主席已经看过《中国青年》杂志的信,但未作什么表示,我便如实地转告。他们说,《中国青年》杂志在3月1日出版,能否请主席在2月25日前写好,因为印刷还需要一周的时间。我将他们的要求报告了毛主席。毛主席让我先拟几个题词供他参考。我回办公室,思索了一番,拟好了十来个题词,立即送给他。我现在还可以回忆起几个题词的大致内容。如:“学习雷锋同志全心全意为人民服务的思想”、“学习雷锋同志鲜明的阶级立场”、“学习雷锋同志艰苦朴素的作风”、“学习雷锋同志毫不利己专门利人的优良品德”,“学习雷锋同志勤奋好学的精神”等等。

2月22日,毛主席睡醒以后,值班警卫员打电话告诉我,毛主席让我去一下。我带着事先选好的文件、资料匆匆来到毛主席的寝室。毛主席正穿着睡衣斜倚在床栏上看文件。看见我到了身旁,便放下了手中的文件。我随即将新文件放在他床头的长桌上。他示意我坐下。这时,毛主席从他身旁左边床的书堆上拿起了一张信纸递给我。我一看,他已在纸上用毛笔写了“向雷锋同志学习”7个潇洒苍劲的行草字。我为他拟的十来个题词,他—个也没用。这时,他还吸了一口香烟,从客地带着询问的目光问道:“你看行吗?”我爽朗的回答说:“写得很好,而且非常概括。”毛主席好像要解释为什么没有采用我拟的题词这一疑问似的,接着说道,学雷锋不是学他哪一两件先进事迹,也不是学他的某一方面的优点,而是要学他的好思想、好作风、好品德;学习他长期一贯地做好事,而不做坏事;学习他一些从人民利益出发,全心全意为人民服务的精神。当然,学雷锋要实事求是,扎扎实实,讲究实效,不搞形式注意。不但普通干部、群众要学雷锋,领导干部要带头学,才能形成好风气。现在看来,毛主席的这番话不仅指出了学习雷锋的方法,而且指明了雷锋身上最本质的东西,特别是指出了学雷锋的方向。毛主席谈完之后,我便回到我的办公室,打电话给《中国青年》杂志编辑部,告诉他们毛主席的题词已经写好了,请他们到中南海西门来取。应当指出,毛主席在题词之前,就阅读了报纸上有关雷锋的报道,了解了雷锋的故事。他曾对当时的军委秘书长罗瑞卿说过,“雷锋值得学习”。 编辑部接到林克的电话后,立即派刘全聚(时任杂志社公务员,后成为摄影家——编者注)骑摩托车直奔中南海。20分钟后,当毛主席的“向雷锋同志学习”几个刚劲有力的字展现在我们面前时,整个编辑部沸腾了。大家凝望着题词,欢呼跳跃。随即,毛泽东的题词被复制为插图,刊登在1963年3月2日出版的《中国青年》“学习雷锋”专辑上。

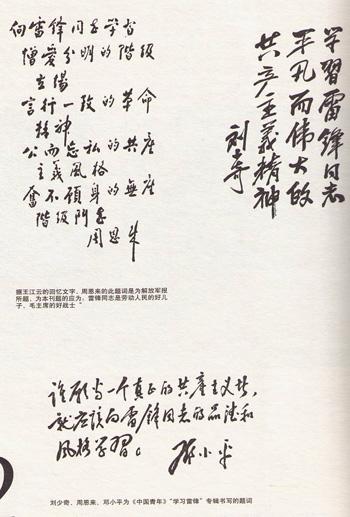

毛泽东应《中国青年》编辑部之邀为雷锋题词的消息很快传到了新闻界和有关方面,各报社纷纷要就刊登这一题词手迹。《解放军报》得知毛泽东题词以后,迅速向刘少奇、周恩来、朱德、陈云、林彪、邓小平等中央常委发出信件,请求题词。几位中央常委先后于3月初题了词。为了使毛主席的题词和他其他中央领导的题词集中发表,起到更好的宣传效果,中央书记处专门会研究,决定于3月5日由新华社向全国发通稿,首都各报同时发表。就这样,几年以后,1963年3月5日被当成了毛泽东“想雷锋同志学习”题词的纪念日。

《中国青年》编辑部在请毛泽东题词的同时,也向周恩来和其他一些中央领导发出了请求题词或写文章的信。给周恩来的信是和给毛主席的信同时发出的。周恩来对《中国青年》一贯是几乎有求必应,接到信后很快就挥笔写下了“雷锋同志是劳动人民的好儿子,毛主席的好战士”的题词,并派人送到了编辑部。周恩来的题词同毛泽东的题词一起刊登在了3月2日出版的“学习雷锋”专辑上。在为《中国青年》题词不久,周恩来又接到了《解放军报》要求为雷锋题词的信。这时,他已得知毛泽东题了词,就让办公室打电话到杂志社问主席题词的内容。我们向他作了汇报。于是,周恩来又一次题词:“向雷锋同志学习,憎爱分明的阶级立场,言行一致的革命精神,公而忘私的共产主义风格,奋不顾身的无产阶级斗志。”后来,编辑部的同志在拜访邓颖超大姐时,邓大姐谈到总理为雷锋第二次题词时说:已经是深夜了,他又一次翻看了雷锋日记摘抄,然后在房间踱来踱去,沉思了近一个小时,才坐下来题词。显然,周恩来是根据毛泽东的题词经过深思熟虑,对应该向雷锋学习什么作了高度概括。

那一期《中国青年》“学习雷锋”专辑还刊登了老一辈革命家董必武、郭沬若、罗瑞卿、谢觉哉应编辑部之请而写的诗歌和文章。罗瑞卿当时任解放军总参谋长,又是中央书记处书记,对《中国青年》出版“学习雷锋”专辑非常支持。接到编辑部的约稿信后,他立即组织专门班子研究,很快就写出了《学习雷锋——写给<中国青年>》的专文。谢老当时正生病住在医院,编辑部的同志去医院看望他,顺便谈起了雷锋的事迹和《中国青年》准备出“学习雷锋”专辑的打算,希望谢老病愈后能写点东西。谢老当即问了“专辑”的付印时间,让我们给他送去一份雷锋日记摘抄。在病榻上,谢老阅读有关雷锋的事迹后,写了一篇散文《读雷锋同志的日记摘抄》和一首《学雷锋》诗:“曾云六亿舜尧群,崛起平民总不同,谈到做到心意广,神州处处学雷锋。”谢老的散文和诗都赶在2月25日前写好了。董老也送来了一首诗《歌咏雷锋同志》,诗曰:“有众读毛选,雷锋特认真,不惟明字句,而且得精神,阶级观清楚,劳动念朴纯,螺丝钉不锈,历史色长新,只作平凡事,皆成巨丽珍,普通一战士,生活为人民。” 为了编好这本“学雷锋”专辑,编辑部特别组织了一个采访组于2月12日到辽宁实地采访。我们到沈阳后,得知雷锋所在的团的俱乐部主任陈广生掌握雷锋的事迹最多,他正在大连向青年讲雷锋事迹。我们立即赶赴大连。当天,我们先和青年一起听陈广生作报告,晚上和他一起研究怎样改写长篇通讯。第二天,我们参观了正在大连循环展览的雷锋事迹,并一本一本地仔细看了雷锋日记的原作,对照报纸已发表的日记摘抄,作了补充,增加了一些新的段落,使之更加充实。经过几天紧张的工作,我们大约于2月18日、19日返回北京。

1963年3月2日,刊登有毛泽东、周恩来题词和其他中央领导诗歌和文章的《中国青年》“学习雷锋”专辑出版发行,广大青年争相购买,一时间真可谓“洛阳纸贵”。这本专辑在全国5个代印点几经重印,累计印数达到800多万份,仍不能满足读者的需要。有些青年买不到,就互相传阅,或到图书馆借阅。后来,编辑部还收到一位炊事员寄来的一封信,说他到处奔走,也没买到这一期《中国青年》,他只好借了一本,自己一个字一个字地抄了下来。把一本16开48页约10万字的《中国青年》手抄了一遍,这个读者对雷锋的热心可见一斑。编辑部收到这封信后,给他寄去了几本这一期《中国青年》并请他把手抄本寄给编辑部。1963年10月,《中国青年》创刊40周年纪念时,这本手抄的“学习雷锋”专辑在编辑部举办的展览会展出。周恩来看到这本手抄本时仔细询问了它的来历,并指示有关部门增加给《中国青年》的纸张供应,以扩大发行。

就这样,由于毛泽东“向雷锋同志学习”的号召以及《中国青年》“学习雷锋”专辑的大力宣传,向雷锋学习的热潮在全国蓬蓬勃勃地发展了起来,雷锋的精神从此教育和影响了一代又一代人。

|