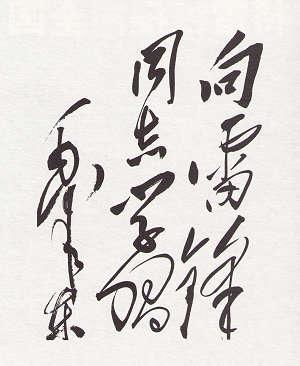

毛泽东应约为《中国青年》“学习雷锋”专辑书写的题词

《中国青年》揭秘:如何将雷锋推向全中国?

每年的3月5日,全国无数的青少年都要走向社会,“学雷锋”;2000年的3月5日更是被定为“青年志愿者服务日”。这一切,都是因为3月5日被定为毛泽东题词“向雷锋同志学习”的纪念日。也是因为毛泽东的这一题词以及随之几十年持续开展的学雷锋活动,雷锋作为“好人”的象征永远活在了人们的心里,雷锋精神作为—种人生理想和崇高憧憬激励和影响了一代又一代人。

然而,较少有人知道,毛泽东的这一题词并非是在3月5日,而是在2月22日,毛泽东为什么要提这个词?为什么3月5日成了“向雷锋同志学习”题词的纪念日呢?故事得从《中国青年》编辑出版的一期“学习雷锋”专辑说起……

1962年8月15日,22岁的雷锋在辽宁抚顺因公殉职,结束了他短暂而光辉的一生。他所在部队的战友们为他平凡而高尚的实际所感动,最先在军营里掀起了学习他的活动。之后,他的事迹走出了军营,在辽宁全省青少年中传扬开来。1963年2月初,首都几家大报也先后刊登了他的日记摘抄。雷锋日记语言朴实,继续简短,但字里行间所透露的精神却令人读之感动。当时,《中国青年》编辑部的编辑也大多是青年,大家同样被雷锋精神所感染,并认为雷锋这样突出的一个人物,即使其他报纸已经渲染过,我们仍然有必要将他更全面、更完整地介绍给读者,让他的精神在更大的范围内给人们以教育和启迪。经过反复思考和讨论,编委会最后决定:编辑出版一本“学习雷锋”专辑。由于其实国家还没有完全度过困难时期,报纸非常紧张,此前的《中国青年》不得不由每期32页改为24页。而24页的篇幅要做一本“学习雷锋”专辑还是显得太“轻”,为了使这本专辑够分量,编委会决定将5,6两期合刊,出48页。

根据编委会的决定,从各编辑部抽调骨干力量,专门组成一个“学习雷锋”专辑编辑组,具体讨论编辑计划和组织落实。那时,我在《中国青年》思想教育组当副组长,被抽调到了这个编辑组。在讨论编辑计划时,我们主要讨论如何在其他报刊已经宣传的基础上做到后来居上,但今天的话说,就是“如何打好第二点”,大家都提出了许多好的意见。就在讨论的过程中,我忽然想到了毛主席为刘胡兰题词的事,“生的伟大,死的光荣”,正是毛主席的这一题词,使刘胡兰的事迹广为人之并激励了亿万青年,现在出了雷锋这样一个新时代的英雄,如果毛主席能题词,那将会是多么巨大的号召力啊!于是,我说出了请毛主席题词的想法。大家一听都很兴奋地表示赞同:“对,请毛主席题词。”可是,一想到毛主席工作那么忙,大家又有些犹豫了。这时,有位同事说,毛主席一向关心青年,关心《中国青年》杂志,对雷锋这样一个值得青年学习的榜样,说不定会答应题词的。就这样,我们抱着希望和忐忑不安的心情向毛主席发出了请他题词的信函。

给毛主席的信不长,大约三四百字,内容主要是说雷锋同志的实际非常感人,他处处为人做好事,体现了全心全意为人民服务的共产主义精神,是一个伟大处于平凡的好榜样,值得推荐这个典型,因此,贸然给主席写信,请予与题词。这封信是由当时任思想教育研究组组长的黎勤起草的。黎勤起草好信稿后,找到了毛笔字写得好的编辑丁有和,让他用毛笔抄写在信纸上。丁有和后来有一篇文章里回忆此事时写到:“接受这个任务,我感到光荣,很用心的给抄了出来,是用中国老式的竖行信纸写的,总共也不过两页。写完以后,大家认为很满意,就寄出去了。”这封信的信封也是丁有和写的,只写了这样几个字:中南海,呈毛主席。

|