另据广东北洋乡1953年12月的调查,新中农在政治方面也同样占据很高地位,其具体情况是:有乡级干部14人,占全乡乡级干部58.33%,有村级干部53人,占全乡村级干部40.76%,有党员5人,占全乡党员71.42%,有团员6人,占全乡团员21.42%。[19](P85)

由于新中农是从原来的贫雇农上升而来的,所以他们在农村政治上占据重要地位并不奇怪。由于他们努力生产,经济力量逐步上升,并且在数量上远远超过了富农及贫农,因此,他们在经济上也同样占据着重要地位,并成为农业生产的主力军。这种情况,从全国各地的大量调查材料中可以看出。东北老区1950年的调查材料说:“新中农一般是人强马壮,在农村生产中起支配作用,如黑龙江白城子县镇西区胜利、新发、新立3个村的调查,3个村总户数332户,中农212户,占户数63.8%,占男劳动力的69.5%,占有畜力87.5%,占土地75.7%,占大车86.4%,占总产量76.8%,”因此,新中农“已成为目前农业生产的主力军”。[8]另据湖北黄冈地委对浠水县望城乡中农经济状况所作的统计,新、老中农占全乡户数的63.42%,占人口的67.86%,占劳动力的71.52%,占土地的68.84%,占耕牛的74.55%,占农具的72.78%,并在日益增加。在提供商品粮食方面,据1953年29个典型户调查,共计商品粮41916斤,其中中农36568斤,占商品粮的87.24%。这种状况说明,“中农已成为望城乡经济上、政治上的中心人物。”[20](P104)

另据对广东新会现北洋乡中农的调查,全乡现有新、老中农522户(包括富裕中农68户),占总户数54.545%,计1978人,占总人口58.991%,劳动力占全乡61.836%,土地占全乡62.289%,耕畜占全乡90.445%,主要农具占全乡67.297%,全年总收入占全乡总收入66.89%。这就是说,中农在农村不仅人数上占据多数,而且在生产资料及劳动力上也同样占据优势。而在中农阶层中,新中农成为一股重要的经济力量。据对北洋乡新中农的调查:“土地改革一年后的农村,出现了大批新中农。全乡有新中农222户,占新、老中农户数42.52%,占总户数23.197%,计760人,占新、老中农人口38.42%,占总人口22.666%。” [19](P85)

新中农与老中农相比,“家底比老中农薄些”,但生产积极性比老中农要高,所以其收入一般比老中农大。据1953年对北洋乡新中农与老中农在生产资料及全年总收入等方面的比较数据:新中农户数占全乡总户数的23.197%,劳动力占全乡24.88%,土地占全乡22.905%,耕畜占全乡32.873%,农具占全乡25.794%,全年总收入占全乡25.97%;老中农户数占全乡总户数24.24%,劳动力占全乡26.321%,土地占全乡27.738%,耕畜占全乡35.75%,农具占全乡29.243%,全年总收入占全乡25.734%。[19](P85)从这些统计数据上看,土改后的新中农基本上与老中农平分秋色。

中农,实际上就是中国历史上所谓的“自耕农”。作为劳动者和小私有者的混合体,他们的一般要求,就是“发家致富”,即发展个体经济。土改后所谓农民积极性,主要是个体农民“发家致富”的积极性。当广大的贫雇农上升到新中农后,他们的思想倾向便与贫农的思想与要求有所不同。这种变化比较典型地反映出个体农民的两重性:一是作为小私有者,有着发展个体经济的积极;二是作为劳动者,有寻求互助合作的积极性。而在这两种积极性中,以第一种积极性最为自然与持久。大量的农村调查材料显示,贫雇农上升为新中农,或老中农上升为富裕中农或新富农后,他们所要求的并不是互助合作,也不是所谓“社会主义”,而是如何发展个体经济,如何发家致富。而其发家致富的途径,显然是沿着新中农——新富裕中农——新富农的方向发展。

在贫雇农最先上升的东北和华北老区,新中农的这种要求和愿望最先体现出来。据中共中央东北局的报告,土改后东北农村群众中,经济上升比较快的农户(即新中农),要求买马拴车,对单干、对旧式富农感兴趣,对组织起来感苦恼。他们说:“这个国家好,就是组织起来不好”,“共产党啥意思,地也没有个干净埋汰的”。他们认为只有单干才能“侍弄”好地。他们觉得“单干才能发财,有穷有富才能发财”。因而认为把他们编在互助组,是为了“拉帮”穷人,是因为他们发展太快了要“等一等”。新中农的这种思想倾向,显然影响了他们发展生产的积极性,出现了“发了财有啥用”的苦恼,也产生了将资金不用于扩大再生产的现象[7](P8-9)。

而1950年前后对东北各地农村情况调查,也程度不同地反映了新中农对进一步发展生产的顾虑。对热河北票农村的调查中发现,随着经济普遍上升,这些上升户对发展前途产生思想顾虑比较大。如贫农刘文田土地改革后上升吃穿有余,存着1500斤小米和一部分高粱,怕说剥削人,有借的也不敢往外拿;中农包尚卿想自己买一台水车,怕“树大招风”不敢买。此外,还有个别上升户开始雇活,单干自己发财的思想开始滋长。[23](P70))这种情况说明,以新中农为代表的农民阶级,在土改后经济地位上升后,迫切要求的是进一步发挥“发家致富”、发展个体经济的积极性。

据东北局政策研究室1950年的调查,目前农村的基本问题,已不是新中农敢不敢发展的问题,而是他们“已开始感到发展无门的苦闷。”如凤城小堡屯有5户想买胶皮车,因没有人力,又不起来;有4户要雇人,又雇不到;还有不少人对改进农业技术兴趣不高,他们认为:“粪已上足了,粮已打够了,到份了”。榆树解放村,每一个劳力平均19.22亩地,他们不从深耕细作上多想办法,反认为“近一半劳力感觉‘无啥干’”。肇州发展村农民张如富说:“光种点地不行,非想其他来钱道不可”。[3]这种情况说明,贫雇农上升为新中农后,他们的基本倾向仍然是发家致富,有一种强烈的继续改变贫穷状况的发展个体经济的积极性。

与东北老区相似,华北老区由贫农上升的新中农也产生了相同的思想。据中共长治地位的调查,“在经济上升比较迅速的农民中,产生了愿意自由地发展生产,产生了不愿意、或者对组织起来兴趣不大了的‘单干’思想。”[11]新中农一方面对“单干”有兴趣,另一方面则对进一步发展生产有顾虑。他们认为:“过去人家剥削咱,现在咱也不剥削人,日子过好就行了”。中农想:“不能不劳动,闹的不要掉下来,也不要太突出。”原来的富农则想:“光景能过也就算了”。[9]这种情况说明,怕“冒尖”、怕被认为是富农或剥削,是新中农的普遍思想倾向。新中农的思想顾虑,显然影响了农村生产的进一步发展。

土改后的中南、华东新区,在新中农崛起后也出现了同样情况。据河南省委农村工作部对尚店乡各阶层的生产资料占有情况及思想动态的调查,土改后仍然未摆脱贫困的贫农与已经上升为新中农的农民,有着不同的思想倾向。贫农“依靠政府的思想是较突出而普遍的,”如文庄贫农文赵氏说:“政府的政策不让饿死人,没啥吃政府总不能让饿死。”他们对中农表示不满:“贫农还能互相借点,和中农可不行。”[18](P46-47)中农则热衷于买地放债,扩大生产规模。如曹屯村中农王庆于说:“八路军啥都好,就是屋内放着钱不让买地,这一条我不赞成。”尚店村新中农贾荣信试探干部说:“穷人真有困难,能不让人家卖地?”他们有着扩大再生产的愿望:“他们现在要求政府贷给肥料和八寸步犁等。”[18(P47-48)]

据广东北洋乡的调查,新中农发展生产的劲头也是很大的:无牛的想买牛或合伙买牛,要求改善垃圾肥的供应,希望供销合作社有足够的肥料供应;要求政府设法防治稻热病,好继续增产。他们的发展目标,显然是富裕中农和新富农,因此“他们羡慕富裕中农,说富裕中农‘有家底’,认为‘有牛胜过勤耕作’”。[19](P86)据对广东北洋乡214户雇贫农上升为新中农的调查,“这一批新中农的共同特点是:1、土地改革得到满足,不论政治上、经济上翻身都比较彻底;2、生产资料一般够用,劳动量较强,生产情绪高涨,对增加生产充满信心,要求扩大再生产;3、一般都有一定的副业收入。”[19](P86)

新中农这种“发家致富”的个体生产的积极性,是非常自然的,也是值得肯定的。中共中央在1951年12月通过的《中共中央关于农业生产互助合作的决议》(草案)中,尽管提出了引导和扶植农民进行互助合作,但仍肯定农民个体经济的合理性,并强调加以保护:“解放后农民对于个体经济的积极性是不可避免的。党充分地了解了农民这种小私有者的特点,并提出不能忽视和粗暴地挫折农民这种个体经济的积极性。”[7](P37)中共中央承认个体生产的积极性具有“进步性”。

新中农具有强烈的发展个体经济的积极性,这显然对发展互助合作经济是不利的。但这并不是说新中农没有一点发展互助合作的积极性和要求。据湖北望城乡调查,新中农因为刚从生活困难中摆脱出来,还带有贫农的色彩,是中共政策的积极拥护和贯彻者,成为一支农业生产与互助合作运动中的重要力量。有的虽然在经济上升以后,受了些富农思想影响,但大部分改变过来了。他们说:“总不能忘本,我们靠共产党领导翻了身,还要靠共产党领导我们走上更富裕的道路。”他们对共产党不仅是寄以希望,并且有高度的信任,因而他们的顾虑少。像团支部书记的父亲,把谷子拿出来碾米吃说:“我有谷,不怕人家说我有,不像有些人把谷放到屋里要供应。”这样的新中农目前占新、老中农总数的47.74%。[20](P105)

这种情况表明:新中农在政治经济上的重要地位,及“单干”与“互助”的双重思想倾向,要求中共在调整阶级政策时,不仅要照顾到他们的经济利益,而且还要认真分析其思想倾向;不仅看到其互助合作的走社会主义道路的积极性,更要看到其“发家致富”、发展个体经济积极性的另一面。如果片面地强调以贫农(包括新中农)为代表的发展互助合作的所谓“社会主义”积极性,否认和低估其发展个体经济的积极性,从而过早地变革生产关系,会严重损害农民发展生产的积极性,从而导致农村经济的停滞。

四、农村社会结构从“宝塔式”变为“纺锤形”

伴随着土改后新中农的崛起及农村日益普遍的中农化趋向,中国农村社会结构发生了重大变化,即从土改前“下边大上边小”的“宝塔式”结构,转为“中间大两头小”的“纺锤形”结构。关于这一点,可以从大量的农村调查材料中得到证明。据热河省北票县委对第10区上桃花吐村的调查,该村在土改后阶级关系发生变化的情况为:“主要是贫、雇农飞跃上升和地主、旧富农经济的削减,中农则无大变化,如:土地改革前全村贫、雇农129户,587口人,中农85户,520口人,地主和旧富农31户,156口人。土地改革后原贫、雇农户口中1950年已有20户、90口人上升到富裕中农的生活,106户、483口人上升到一般中农生活,只剩3户、14口人还过着贫农生活,原贫、雇农户数中并有11户盖了新房子27间。”[23](P68-69)这一统计数据说明,土改后东北老区贫雇农上升为新中农的现象是普遍的,中农在农村社会结构中占据了60%以上的份额,而贫农和富农所占比例则很少。中国农村“中间大两头小”的“纺锤形”结构开始呈现。

1950年底,河北沧县地委选择了10个典型村进行了调查研究,以弄清土改后社会结构变动情况。“据10个典型村调查,经土地改革运动后,农村阶级情况已发生基本变化,封建剥削制度已消灭,农村已成中农化了。该10村共1781户,中农1608户,占各阶层总户数的90.2%;共人口7899人,中农6969人,占总人数88.3%;耕地共114514亩,中农占22415.8亩,占总耕地91.4%;牲口共1063头,中农占959头,占90.2%;产粮中农占90%。”[24]中农占据土改后整个农户的90.2%,这是一个非常高的比例,比较典型地说明了农村中农化后带来的社会结构的变动。

1951年11月,中共山西省长治地委书记王谦在对山西黎城的霞庄、下村、洪井村,平顺的川底村,武乡的苏峪等5个村做了调查后,向中共中央华北局书记薄一波写了一份专题报告。在这份报告中,他认为土改后5年间,老区农业生产已普遍地恢复到或超过抗战前的水准,农村的面貌已经焕然一新。同时,他经过调查发现:“农业生产的提高,农村经济的战争创伤的复原,使土地改革后的农村阶级结构开始了新的变化。5个村的阶级分布是:富农(土地改革后新发展的)占0.6%,中农占95.02%(富裕中农占2.22%),贫雇农占3.84%,其他占0.44%。农村中农化,并开始微弱地出现新的富农,这就是今天农村阶级关系新的特点。”[25]这个调查后得出的结论说明:土改后新中农的崛起,已经引起农村社会结构的重大变动。

对新区农村的典型调查分析后得出的结论,与老区大体上相同:“新中农是一批新上升的力量,不但在经济上翻身较彻底,而且政治地位也很高。”[19](P80)新中农地位的上升,深刻改变了农村社会结构。新中农崛起后,与原来的老中农一起,构成了农村社会的主干,占据了农村的70%左右的生产资料和人口,形成了土改后农村中农化的特色。农村中农化,意味着社会结构发生着这样的新变动:由过去的贫雇农占70%、中农20%、地主富农10%的“下边大上边小”的“宝塔式”结构,一变而为“中间大两头小”的“纺锤形”格局:贫农占20%左右,中农占70%以上,富农占10%以下。这种新的农村社会结构,说明中农成为土改后农村社会的主体、生产的主力。这一社会结构的变化,直接影响到整个农村社会的稳定与生产发展。而所谓农民问题,实际上成为中农问题,农村工作应该优先考虑和照顾的,无疑是占最大多数的中农的利益。

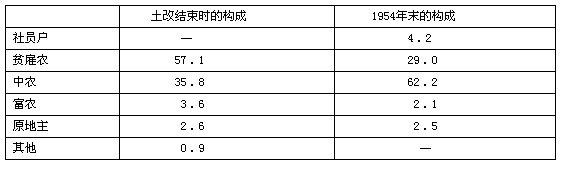

1954年底,国家统计局对全国各大区21个省14334户农家所进行的调查中,可以看得非常明白。这项调查所得出的结论,与老区、新区各地的调查统计基本吻合。关于这一点,下列全国农户的阶级构成变化表,清楚地将农村土改前后的社会结构变动情况呈现出来:

(资料来源:莫曰达编著:《我国农业合作化的发展》,第30-31页,统计出版社1957年版。)

从上表中看出,土改时的贫雇农下降了28.9%,而中农上升了26.4%,占整个农户的62.2%,说明农村中农已经成为户数最多的阶层。如果将中农占有的各种主要生产资料在全国总农户中的比重变化列表的话,则可以看出:“中农不仅在户数上占着多数,在生产资料的占有方面,也是如此。”[26](P31)

|