"材料之父"师昌绪

“两院”资深院士、著名材料学家师昌绪。他不仅是我国材料科学与技术界的一代宗师,更是推动我国材料科学发展的杰出管理者和科技战略家。

回顾自己的大半生,这位老一代的“海归”派没有多少豪言壮语。“作为一个中国人,就要对祖国作出贡献,这是人生的第一要义。”他经常说的这句话,虽然朴实无华,却凝聚着一位饱经沧桑的老知识分子数十年来投身科学事业,不畏磨难,矢志报国的赤子情怀。

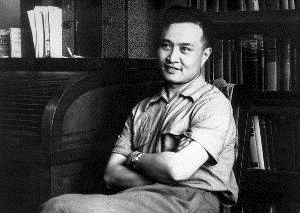

1951年师昌绪在美国读博士期间的留影(资料照片)。

为了回国向美国总统叫板

1955年6月。骄阳似火的美国旧金山码头,克里夫兰号客轮从这里启航开往香港。船缓缓离岸,站在甲板上的35岁的师昌绪万分激动:“我终于可以回到祖国了。”

在滚滚波涛中,他的思绪又飞回到了为争取回国而与美国当局斗争的日日夜夜。

师昌绪出生在河北省徐水县大营村一个“忠厚传家久,诗书继世长”的书香门第。大营村北距县城10千米,南距保定城15千米,距离村西500米便是京广铁路,进入民国后此地不是战场,就是大兵过境之地,以致家道艰难。

师昌绪有一个近40口人的大家庭,父亲师克是清末秀才,以教书为家业,既有浓厚的儒家思想,又有强烈的爱国意念;母亲出身于破落的官宦之家,知书达理、勤劳善良。在这样的家庭里,师昌绪养成了对人宽容,豁达乐观的性格。

师昌绪在自己80岁生日时写过一篇自述,其中谈到自己幼年时“智慧平平,绝非一个聪明人”。那是北伐成功后不久,师昌绪还在上小学二年级,老师要求在一天一夜后背诵“总理遗嘱”,全班绝大多数同学背出来了,而他却因为背不出来而被罚站。

虽非聪明,师昌绪却深知勤奋是关键。1929年,他自荆塘铺小学转入徐水县城模范小学读书,学习十分刻苦,最后四年级毕业在全县统考中名列第一。

师昌绪的弟弟师昌纶回忆说,当时自己和师昌绪同去县城第一高小上学,一些老师和高年级的同学听说自己是师昌绪的弟弟是都另眼相看。原来哥哥在学校里学习成绩十分出色,在师生中是皆有口碑的。

1933年,师昌绪入县里第一高小,毕业后考入著名的保定师范(即河北保定第二师范)。当时,校方倡导“三杆主义”,即除笔杆子外,还要掌握锄杆和枪杆。

该校除专业教学外,还强调生产劳动,培养他艰苦朴素热爱劳动的品德。1937年,抗日战争爆发,他随家人到河南,进入冀绥平津联合中学学习,后来该校迁到豫西淅州,改名国立第一中学。

1940年,他中学毕业,步行到陕南,考入西北工学院矿冶系。因学习成绩优异,成为全校5名“林森奖学金”获得者之一。

当笔者问及师老为什么当时选择矿冶系时,师昌绪这样回答:“原来我总觉得发展矿冶业能救国。当时有一个说法,因为一个国家贫穷,主要是地下东西没开采出来,因此当时学采矿或冶金的人非常多,所以我就选了矿冶系”

[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]

1945年大学毕业后,师昌绪以全班第一的成绩被推荐到支援委员会从事炼铜工作。1947年,他调到鞍山钢铁公司任科技秘书。

1948年9月师昌绪来到美国密苏里大学矿冶学院开始留学生涯,主要从事的是真空冶金的研究。

在攻读硕士学位期间,他利用真空中蒸汽压的原理,从炼铅过程中所得的锌熔渣分离银,其纯度达90%以上,这个具有开拓性的独特方法改进了在100年前发明的用锌提取液铅中金银的方法。

年轻的师昌绪到美国不久便展露了他的科研才华。1952年,他在美国欧特丹大学完成的博士论文是有关铟-锑-砷三元合金相图,为今后化合物半导体的发展作出了贡献。

|