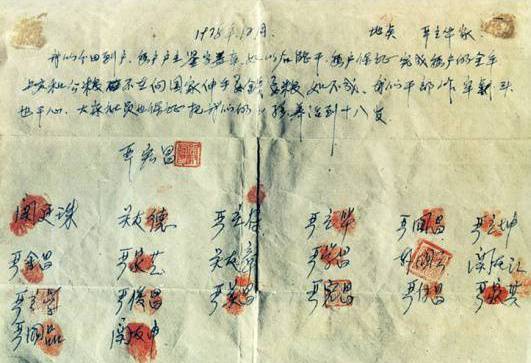

1978年12月,18位农民按下红手印的“大包干”契约。

中共十一届三中全会通过了《关于加快农业发展若干问题的决定(草案)》和《农村人民公社工作条例(草案)》,指出应允许实行包工到组、联产计酬、超产奖励等。1979年4月3日,中共中央批转的《关于农村工作座谈会纪要》提出,多数地方可以实行“分组作业,小段包工,按定额计酬的办法”,肯定了包括包产到组在内的多种联系产量责任制,并提倡可以试行各种具体做法。在此过程中,全国各地出现了多种形式的生产责任制。例如,从1979年春季开始,凤阳县推行了包产到组的“大包干”生产责任制,打开了全县农业生产的局面。四川省一些县则采取了对养猪、养牛、养羊、养蚕、养鱼、种菜、种药、种瓜、种果树等包产到组,包产到户、包产到人。云南省元谋县元马公社星火大队大塘子生产队建立了“四定一奖”(即定面积、定产量、定措施、定报酬,超产部分奖给作业组30%的产值,组里再评定到人)的管理责任制,有力地调动了社员的积极性。广东省农村多数生产队的计酬办法是按定额记分,一些生产队还逐步建立“五定一奖”生产责任制,即对作业组实行定劳动力、定地段、定产量、定工分、定成本,超产奖励的办法。全国各地的省、市、自治区也随之开始尝试各种不同形式的农业生产责任制。

在中国国家博物馆,陈列着由安徽省凤阳县梨园公社小岗生产队农民于1978年12月签订的一份保证书。这份保证书是全国第一份包干合同书,拉开了中国农村家庭联产承包责任制的序幕。安徽凤阳县小岗村是全公社乃至全县最穷的,1978年夏收分麦子,每个劳动力才分到3.5公斤。全队18户,只有2户没讨过饭。1978年秋,严俊昌当了队长,为了队员能有饭吃,村干部决定实行分田到户,准备先干一年试试。1978年12月的某个冬日傍晚,小岗村18户人家的主事人聚集在严立华家,严俊昌宣布开会。保证书很快写完,没有标点符号,错别字却是不少:“我们分田到户每户户主签字盖章如此后能干不在(再)向国家伸手要钱要粮如不成我们干部作(坐)牢杀头也干(甘)心大家社员也保证把我们的小孩养到十八岁”——下面是各家各户的姓名。这张揿满红手印的大包干秘密誓言就这样诞生了。会后,社员连夜抓阄分牲畜、农具,丈量土地,很快就分好了。包干任务完成后,剩余全归自己。1979年秋收,小岗生产队获得大丰收,粮食总产6万多公斤,相当于1955~1970年15年的粮食产量总和,自1956年农业合作化以来第一次向国家交了12488公斤公粮;小岗每间土坯屋里都堆满了粮食。丰收以后,滁州地委在凤阳召开了一次史无前例的“不讲话的现场会”,全地区四级干部参加。此后,大包干在滁州地区乃至整个安徽省很快推开了。小岗生产队农民签订的包干到户的保证书成为农村管理体制改革的标志,载入改革开放和建设中国特色社会主义的史册。