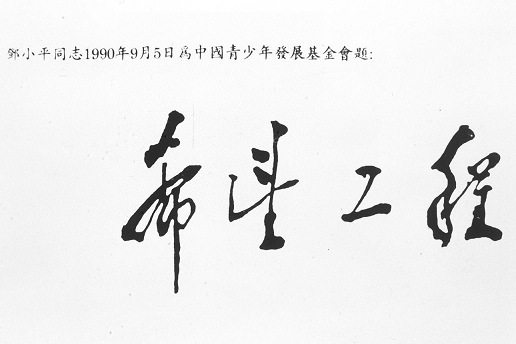

1990年5月,邓小平亲笔题写了“希望工程”四个大字。

十年树木,百年树人,千年大计,教育为本。改革开放以来,我国的教育事业有了长足的发展,但还有相当数量的学生不能读完小学和初中,造成这种现象的根本原因是教育经费短缺,有些地方长期处于贫困状态,学龄儿童无法上学。20世纪80年代末,我国每年有上百万名儿童因家庭贫困交不起几十元的学杂费而失学,失去了受教育的机会和权利。在一些尚未解决温饱问题的贫困地区,多少的孩子用心灵在呼喊:“我要读书!”河北省涞源县桃木疙瘩村小学三年级的学生张胜利失学了。失学前,他流着眼泪用歪歪扭扭的字给县政协副主席写去一封信:“因为家里穷,供不起我上学了。可我还想上学,念出书来像您一样做个为国争光的人!”像张胜利这样的孩子,全中国还有许许多多。失学孩子们一双双渴望读书的眼睛牵动着许多人的心,1989年3月,由团中央、全国青联、全国学联和全国少先队工作委员会共同创办的中国青少年发展基金会在北京正式成立,该会成立伊始就把工作重点放在救助失学儿童上,并启动了影响深远的希望工程。10月30日,救助贫困地区失学少年基金会成立,准备长期资助贫困地区品学兼优而又因家庭困难失学的孩子重新获得受教育的机会,并将此计划命名为“希望工程”。具体的资助方式包括:设立助学金;为一些贫困乡村新盖、修缮小学校舍;为一些贫困乡村小学购置教具、文具和书籍。这一天,“希望工程”的第一块基石铺垫在河北省涞源县桃木疙瘩村,资助了张胜利等13名失学儿童。

希望工程得到了党和国家领导人以及社会各界的普遍重视。早在1990年5月,邓小平就亲笔题写了“希望工程”四个大字。1992年6月10日和10月6日,他两次以“一位老共产党员”的名义向希望工程捐款共5000元。江泽民于1991年11月12日为希望工程题词:“支持希望工程,关心孩子成长”,他还多次为希望工程捐款,到贫困地区专门看望失学的孩子。1992年4月,中共中央直属机关团委和中直工委组织部联合发起了“捐出几元钱,献上一份爱”活动,得到了中央领导的大力支持。仅1992年,中央直属机关的单位和个人就为希望工程捐款600万元。11月,92岁的著名作家冰心老人向希望工程捐款1万元,11月26日,武警部队副政委吕寿延少将把武警官兵的100万元捐款交给了中国青少年发展基金会。12月12日,中国个体劳动者协会向希望工程捐款1120万元,这是全国23个省100余万个体劳动者爱心的汇聚。港澳同胞也对希望工程给予了大力支持,香港工联、教联利用假期、工余时间上街宣传、办展览、搞义卖,共筹集捐款2000余万港元。

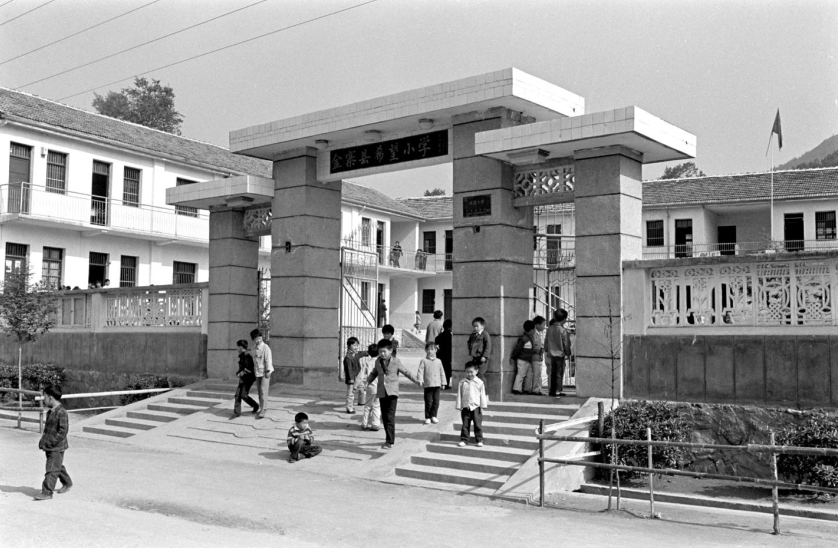

1990年2月,时任团中央书记处书记的李克强带领中国青少年发展基金会考察组来到大别山深处的安徽省金寨县。考察组深入到乡村和学生家庭,并同县委有关同志座谈。考察组决定:在金寨县南溪镇援建全国第一所希望小学,同时救助全县500名失学的适龄儿童。5月19日,中国第一所希望小学在南溪镇落成。

1991年,中国第一所“希望小学”——安徽金寨县希望小学,已建成1周年。这是中国青少年发展基金会为救助贫困地区失学少年利用该会基金兴建的一所小学。图为希望小学的大门。

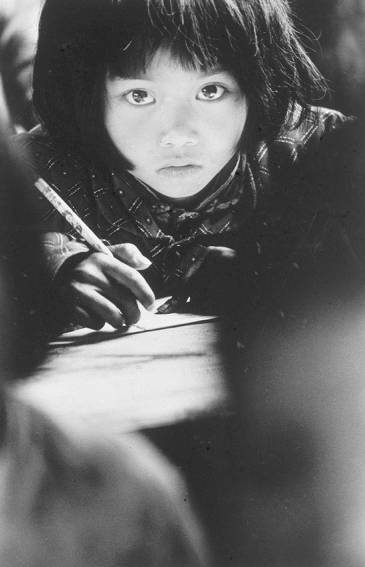

1991年5月,7岁的苏明娟是安徽金寨县桃岭乡张湾村张湾小学的一年级学生,中国青年报摄影记者解海龙看到了正在上课的苏明娟,一双特别能代表贫困山区孩子“渴望读书的大眼睛”摄入他的镜头。这幅画面为一个手握铅笔头、两只直视前方对求知充满渴望的大眼睛小女孩、题为“我要上学”的照片发表后,很快被国内各大报纸杂志争相转载,成为中国希望工程的宣传标志,苏明娟的那双渴望读书的大眼睛也随之成为希望工程的形象代表。

1991年4月,安徽省金寨县桃岭乡三合中心学校的小学生苏明娟在认真听取教师的讲课。这位大眼睛姑娘渴望求知的形象神态,成为后来出现的“希望工程”的形象标志。

希望工程实施的第一年,共收到国内外捐款4000多笔,合人民币821万元。全国40个贫困县1万多名儿童受助重返校园,建成了3所希望小学。1992年4月15日,中国青少年发展基金会发起了“希望工程——百万爱心行动”,这一活动旨在让更多的人了解希望工程,通过基金会和各级团组织的牵线搭桥,让捐赠者(个人或集体)与失学孩子结对挂钩,建立直接联系,定向资助至小学毕业,这一行动计划的推出使希望工程进入了一个新的发展阶段。16日,新华社、《人民日报》、《中国青年报》、中央电视台、中央人民广播电台等多家单位均以头条新闻报道了这一消息。“希望工程——百万爱心行动”开展一年,取得的成效十分显著,共接受捐赠人民币11167973.23元,在全国23个省、自治区的138个贫困县资助了3万名失学少年重返校园,在贫困地区建立了17所希望小学。

江西省井冈山市政府十分重视适龄儿童的入学问题,他们积极筹集资金,改建校舍,改善山区办学条件,保证革命老区“希望工程”稳步发展。1991年,全市适龄儿童入学率为98.4%,无盲率达100%。图为一年级学生在课堂上回答老师的提问。

希望工程除重点资助失学儿童重返校园和援建希望小学外,还设立了“希望工程奖学金”,资助贫困地区考入中学、大学或家庭经济困难的学生继续深造;设立了“希望工程园丁奖”奖励基金,奖励在希望小学及希望工程实施地区农村小学的教师和希望工程实施工作中做出突出成绩的优秀教师;设立了“希望工程建设奖”奖励基金,奖励在实施希望工程过程中成绩突出、贡献较大、影响较大的集体和个人。